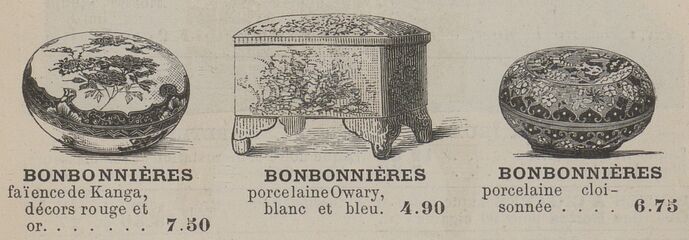

Étrennes à la mode en 1880 : un objet décoratif japonais

Boîte à gants laquée ou bonbonnière Kanga ? Peu importe ! Si vous avez un présent à offrir à la fin du XIXème siècle, vous êtes dans le bon ton ! Le Japon a le vent en poupe ces années-là et les catalogues anciens du Bon Marché regorgent d’objets merveilleux japonais. Faites votre choix !

" Il est certain que c’est une invasion : il y a en France plus de boutiques de chinoiseries qu’en Chine même. La plupart des grands magasins de nouveautés, comme le Louvre, le Petit-Saint-Thomas, le Bon-Marché, étalent à leurs portes des porcelaines chinoises ou japonaises de toutes formes et de toutes couleurs, et chaque jour une foule bigarrée, encombrant la voie publique, se précipite sur ces menus objets qui, en un instant, sont emportés dans mille directions par les acheteurs. "

Ces quelques lignes de Joseph Balmont, publiées dans la revue Le Musée universel du 1er octobre 1876, en dépit de leur ton méprisant, ont le mérite de décrire avec acuité un triple phénomène de société, nouveau à la fin des années 1870 :

- l’attrait généralisé des contemporains du journaliste pour ce qui vient de Chine et du Japon

- l’engouement récent des classes moyennes pour la décoration intérieure de leurs logements

- l’entrée massive sur le marché français de la grande consommation d’objets décoratifs asiatiques, biens dont l’accès était auparavant réservé à une petite élite d’artistes et de collectionneurs.

Boîte à gants laquée ou bonbonnière Kanga : cadeaux chics, exotiques et abordables au Bon Marché

En 1880, les boîtes à gants laquées ou les bonbonnières japonaises, comme celles-ci choisies pages 6 et 7 du catalogue spécial Étrennes du Bon Marché de cette année-là, sont des idées de cadeaux très à la mode. Nouvellement accessibles aussi.

1880 : des étrennes sous le signe de l’Asie au Bon Marché

Sur une soixantaine de pages d’objets, une dizaine de pages de ce catalogue spécial Étrennes proposent des articles provenant d’Asie : essentiellement de Chine et du Japon, un tout petit peu d’Inde.

L’acheteur potentiel n’a que l’embarras du choix pour ses emplettes, teintées d’exotisme extrême-oriental : vases, en bronze ou en porcelaine, assiettes, brûle-parfums, boîtes à mouchoirs, boîtes à thé, boîtes à dentelles, étuis à cigare, portes allumettes, cabinets et tables laqués, cache-pots, jardinières, services à café, écrans à mains, ronds de serviettes…

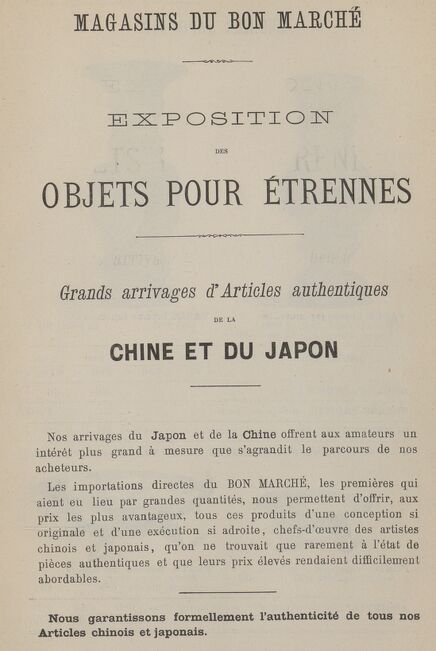

Les produits sont placés au tout début du catalogue et bénéficient d’une pleine page d’introduction, vantant l’exceptionnalité de l’arrivage, l’authenticité des articles et bien sûr leur faible prix :

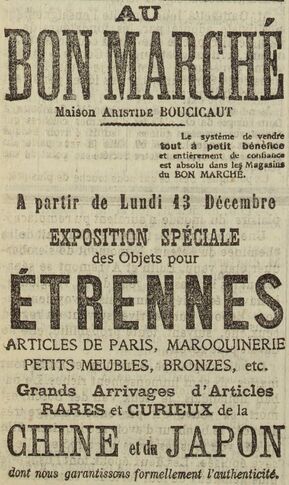

Dans les encarts publicitaires que fait insérer le Bon Marché dans les journaux les plus lus en 1880, les mots « Chine » et « Japon » sont typographiquement très choyés :

Dès 1878 et 1879 : des articles chinois et japonais déjà fortement présents dans les catalogues du Bon Marché

La présence d’articles chinois et japonais dans les catalogues de la Maison Boucicaut n’est pas inédite. Des potiches japonaises, des vases chinois, de la porcelaine d’Owary et de Nagasaki figurent déjà dans les catalogues précédents, notamment en 1878 et 1879, deux catalogues qui insistent sur l’excellence du système d’approvisionnement du Bon Marché, permise par des acheteurs dépêchés sur place :

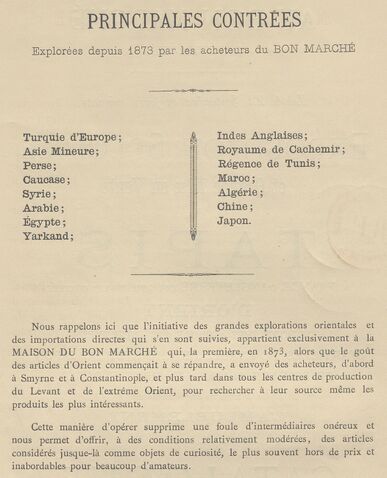

Le grand magasin aime à rappeler combien il a su s’adapter tôt au goût de ses clients pour les objets d’Orient en envoyant ses acheteurs aux quatre coins du monde dès 1873 :

1879 : la Chine n'est plus le premier objet de désir

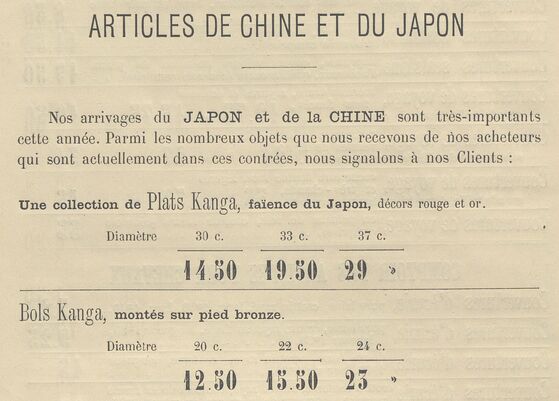

Le catalogue de 1879, édité à l’automne, insiste sur le volume et la variété de cette marchandise spécifique :

" Nos arrivages du JAPON et de la CHINE sont très importants cette année. "

Cette fois le mot JAPON prend l’ascendant sur le mot CHINE. Cette inversion est sûrement signifiante : à partir de 1879 l’offre de produits japonais est multipliée, à la fois pour les objets anciens, d’ « occasion », et pour les objets neufs et contemporains, comme notre boîte à gants et notre bonbonnière, manufacturées certes au Japon mais pour correspondre à des usages proprement occidentaux.

Il faut à n’en pas douter lire ici l’effet de l’Exposition universelle de 1878, l’année précédente : un événement marqué par l’afflux à Paris des marchandises japonaises et qui a décuplé l’attrait du grand public pour le Pays du Soleil Levant.

Japonisme et fort engouement des Français pour l’Empire du Soleil Levant : le rôle des Expositions universelles

L’Exposition de 1867 : la découverte du Japon

Le 1er avril 1867 sur le Champ de Mars s’ouvre à Paris la quatrième Exposition universelle. L’événement est d’importance puisqu’on estime qu’il attire 11 à 15 millions de personnes. C’est la première fois que l'Empire du Soleil Levant, tout récemment réouvert au monde, participe officiellement à une exposition internationale. Beaucoup de visiteurs découvrent l’univers du Japon à ce moment-là.

Pour ce qui est des objets présentés, ils ont été directement envoyés par le gouvernement shogunal japonais qui souhaite désormais avoir une part active dans la diffusion de son art. Les pièces sélectionnées sont d’une grande variété : armures, étoffes, céramiques, estampes, livres… L’auteur de ces lignes de l’Histoire générale de l'Exposition universelle de 1867 parle d’une « véritable fantasmagorie » :

Certaines pièces sont créées pour l’occasion, commandées à des artistes et artisans ; d’autres, parfois très anciennes, sont prêtées par quelques grands personnages du pays.

Une partie des objets ne rentre pas au Japon à l’issue de l’Exposition. Une grande vente publique de 1500 objets d’art japonais est organisée. Elle fait le bonheur des collectionneurs privés, tandis que certains commentateurs regrette que le Louvre n’ait pas les moyens d’acheter la collection entière !

L’Exposition de 1878 : la folie Japon

" Connaissez-vous, en effet, rien de plus à l'ordre du jour que le Japon, dont l'Exposition universelle a achevé de nous révéler les mystères étranges ? Le Japon est aussi nouveau et aussi à la mode aujourd'hui que pouvait l'être l'Amérique lors du retour de Christophe Colomb. "

Ces propos d’Albert Lassalle, chroniquant dans Le Monde illustrée du 25 janvier 1879 l’opéra-pantomine Yedda dont l’action se passe opportunément au Japon, rend bien compte de l’engouement pour ce pays, qu’amplifie cette deuxième Exposition universelle parisienne.

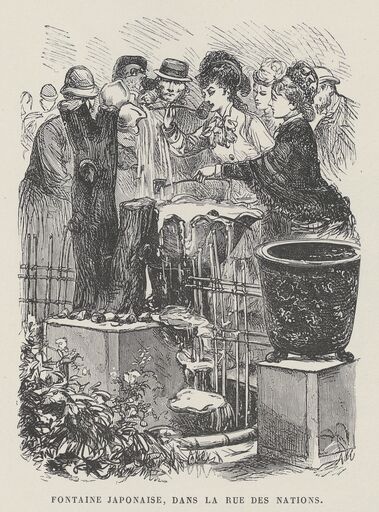

Le pavillon et sa "porte typique", sur le champ de Mars et la « ferme japonaise » dans les jardins du Trocadéro font grande impression sur les visiteurs.

En plus des objets choisis par Wakai Kenzaburô, l'expert de la commission japonaise, sont présentés des objets prêtés par des intellectuels et artistes comme Siegfried Bing, Philippe Burty, Isaac de Camondo ou Emile Guimet, adeptes du « japonisme », un néologisme créé quelques années plus tôt. Cette « exposition japonaise » s’accompagne d’une bonne couverture dans la presse, meilleure qu’en 1867. Pour ceux qui n’ont pas la chance de la visiter, la simple lecture des quotidiens suffit à imprégner les imaginaires. Paraissent cette année-là et les suivantes des ouvrages spécialisés sur les objets décoratifs du Japon, écrits par des amateurs ou collectionneurs comme Louis Gonse, Charles Ephrussi ou Edmond de Goncourt :

Des livres plus généralistes destinés à mieux connaître le Japon, sa géographie, son histoire, les mœurs de ses habitants, prennent le relais des ouvrages de Charles-Louis-Désiré Du Pin de 1868 et d’Aimé Humbert de 1870. Les Promenades japonaises d’Emile Guimet, joliment illustrées par Félix Régamey, sont ainsi publiées en 1878 :

Tandis que d’autres publications mêlent ces deux genres, comme celle de Philippe Sichel en 1883 :

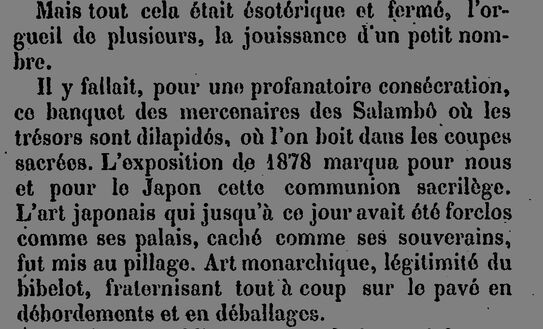

Pour beaucoup l’exposition de 1878, marque la démocratisation du goût pour l’exotisme japonais mais aussi la bazardisation des objets du Japon. Robert de Montesquiou regrette ainsi avec nostalgie l’époque où l’attrait pour le Japon et ses productions ne concernait qu’une élite et non les « moyennes classes » :

Il évoque plus loin :

" [...] les grossiers importateurs qui n’ont souci que des gros sous triomphaient impudemment […] et les cabinets chargés d’incrustation et d’appliques se donnaient dans le Bon Marché et dans le Louvre. "

Les objets du Japon : d’objets de collection pour amateurs éclairés à objets de grande consommation

Encore quelques décennies plus tôt, ces objets fabriqués au Japon étaient rares et chers. En se fermant aux étrangers à partir de 1650, en n’autorisant que les Hollandais et les marchands chinois à commercer sur son sol, le Japon ne laisse pas sa production artisanale et artistique essaimer facilement en Europe. Au XVIIème et XVIIIème siècles, des objets en laque et des porcelaines venant du Japon sont bien présents en France – grâce aux approvisionnements de la flotte hollandaise - mais ne circulent que vers les cours de monarques européens ou les grands personnages. Mazarin ou encore Marie-Antoinette possèdent ainsi des collections de laques.

Depuis le Traité d’amitié, de commerce et de navigation que la France signe avec le Japon en octobre 1858, quelques aventuriers, marins, diplomates ou commerçants passant par le Japon rapportent des objets qu’ils gardent pour eux, donnent à des institutions ou cèdent à des collectionneurs, dont font partie les premiers japonistes cités par Montesquiou dans Roseaux pensants.

Les échanges commerciaux entre les deux pays vont mettre quelques temps à se développer mais, sous l’intérêt conjoint du Japon et de gros importateurs français, des objets japonais, fabriqués pour l’exportation et le marché occidental, arrivent ensuite assez massivement en France, comme notre bonbonnière et notre boîte à gants.

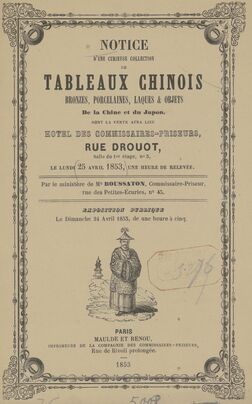

Avant le traité de 1858 : des objets à acheter chez des marchands spécialisés ou en salles des ventes

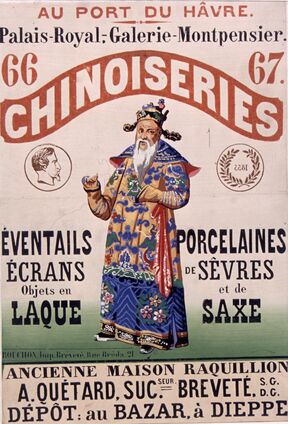

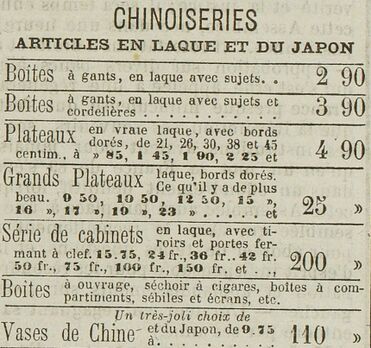

Avant ce traité de 1858, des boutiques spécialisées vendant des objets japonais existent mais ces derniers ne sont pas toujours différenciés des objets chinois et sont généralement englobés dans le mot « chinoiseries » :

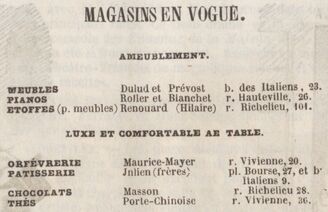

Estampes, vases, brûle-parfums et autres objets décoratifs japonais sont proposés dans des boutiques de thés comme La Porte Chinoise, situé au 36 rue Vivienne, qui fait partie des adresses sélectes et en vogue que recommande en 1850 la revue théâtrale L’Argus :

Un autre moyen de se procurer des pièces décoratives japonaises pour les amateurs est de surveiller les ventes qui ont lieu à Drouot :

Les grands magasins investissent ensuite le secteur

Les objets décoratifs japonais à partir de l’essor des grands magasins deviennent des biens de grande consommation à portée de bourse de ces « moyennes classes » qu’évoque Montesquiou.

En 1896, dans le chapitre consacré au Bon Marché de son livre Le mécanisme de la vie moderne, Georges d’Avenel revient sur ce changement de paradigme et « cette démocratisation du luxe » :

" Des objets qui fournissaient modestement de quoi vivre à quelques commerçants, ont pu, par cette démocratisation du luxe qui est le propre du grand magasin, remplir à eux seuls un comptoir ; tels les articles de Chine et du Japon, ou encore les tapis d’Orient qui font presque 5 millions. "

A partir des années 1870, plusieurs grands magasins – et pas seulement Le Bon Marché, font entrer dans leur marchandise des objets du Japon. C’est ainsi le cas par exemple des magasins du Louvre, du Printemps et du Petit-Saint Thomas :

Ce dernier, le Petit Saint-Thomas ne lésine pas sur la publicité ! Il met en scène, dans une série publicitaire sur « L’Orient » dans le Figaro du 21 septembre 1879, une sorte de cicerone du commerce signant avec panache « un collectionneur » :

" Le hall du Petit-Saint-Thomas est le terme de notre voyage. Chine et Japon. – Combien d’heure d’arrêt ? – En vérité, mesdames, je ne pourrais le préciser, car ici vous allez être sollicitées à chaque pas, et j’avoue qu’il est difficile de vous guider dans ce dédale de comptoirs où viennent d’être déballés les cargaisons de deux navires. "

Notre « collectionneur » poursuit dans une énumération sans fin avec prix égrenés qui donne le tournis :

" Je vois des vases bleu et blanc de la province d’Owary, à 1 fr.90, des bonbonnières porcelaine du Japon, décor bleu sur fond blanc, à 5 fr.90 ; des écrans chinois brodés soie sur soie, à 1 fr.40 ; des sébiles, vide-poches, en laque fond rouge, décorés or, à 60 cent [...] "

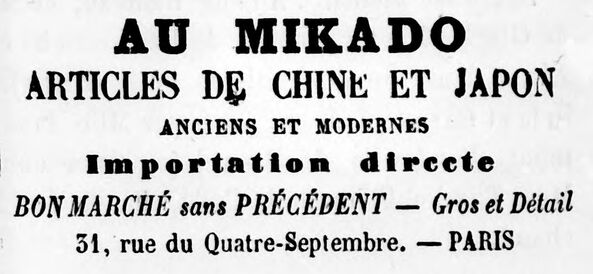

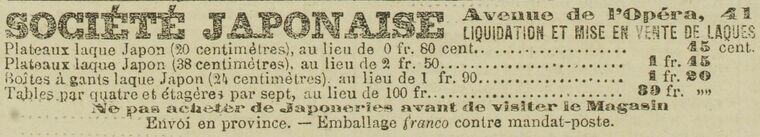

Tandis que continuent à exister des boutiques plus spécialisées en « japoneries » :

A côté des grands magasins, des boutiques spécialisées dans les « curiosités japonaises « continuent d’exister dans les années 1870-1880 et font leur réclame dans la presse, comme le Mikado, la Société Japonaise, Mitsui (appartenant à une grand famille japonaise comparée aux Rotschild), Le Vieux Japon ou la Maison Gérome (parfois orthographiée Jérome) :

Home, Sweet Home : le chez-soi d’un japoniste ou le début de la civilisation de l’objet ?

Edmond de Goncourt, esthète et grand collectionneur de pièces d’art du XVIIIème siècle « mêlés à des objets de l’Extrême-Orient » publie en 1881 La Maison d’un artiste. Pour la première fois, la décoration d’une maison est le sujet entier d’un récit ! L’esthète y décrit avec minutie chacune des pièces et des objets de sa maison d’Auteuil du 53 boulevard de Montmorency, photographiés ensuite par Fernand Lochard en 1883 et 1886 :

Bien sûr, notre boîte à gant laquée à 8 francs 50 et notre bonbonnière Kanga à 7 francs 50, de fabrication récente, nous ne les retrouverons pas chez Edmond de Goncourt ! Et pourtant l’écrivain met finalement dans ce livre sur le même plan « l’objet d’art » et « l’objet d’art industriel » :

Cette même attention des collectionneurs éclairés et de la petite bourgeoise pour la décoration intérieure, accompagnée de « bricabracomanie », est pour lui l’expression d’un changement sociétal complet : le « chez-soi » - le « home » ou le « sweet home » (locution repérable dans la langue française dès les années 1830) - prend une importance dans nos vies qu’il n’avait jamais eue auparavant. Il pointe ici un tournant anthropologique, contemporain des débuts de la société de consommation et d’une boulimie naissance, de « bibeloteurs », pour les objets. Dans ces années 1880, sont publiés des livres s’apparentant à de manuels pour aider les gens du commun à agrémenter leurs intérieurs. Les objets originaires du Japon, ou japonisants, y figurent en bonne place. Voici par exemple les conseils qu’Emile Cardon donne à ses lecteurs dans L’art au foyer domestique en 1884 :

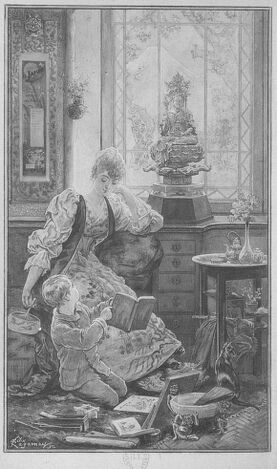

Quelques années plus tard, dans le chapitre « Décoration de la maison Européenne » du Japon pratique (1891), le dessinateur Félix Régamey met en scène une femme montrant à l’une de ses amies comment elle a décoré brillamment à la japonaise son intérieur européen :

Un an plus tard, en 1892, c’est aux femmes, et aux consommatrices, qu’André Valdès explique comment « selon sa fortune » choisir et agencer bibelots et meubles pour son « cabinet de toilette japonais » :

Dans ces années 1890, non seulement l’attrait pour le Japon et les « japonaiseries » ne se tarit pas, contrairement à ce que pronostiquait Joseph Balmont en 1876 à la fin de son article dans Le Musée universel du 1er octobre, mais il investit un autre domaine : la publicité. Et particulièrement la publicité à destination des femmes, ciblant leur apparence.

Le Japon, les élégances féminines et la publicité : japoniser et vendre de la beauté

Dès après l’exposition universelle de 1867, qui comportaient des femmes japonaises en habits, on peut lire des textes sur la mode des « robes japonaises ». Certains s’en offusquent, comme en 1868 un journaliste de La Vie parisienne dans son article « La mode des japoniaiseries » :

"Toutes sortes de jeunes dames seront attifées de robes japonaises, comme cela s’est déjà vu à la montre de l’honnête maison Giroux, qui ne croyait pas faire naître un scandale sur le boulevard par cette exhibition."

D’autres les prescrivent aux dames comme tenue élégante d’intérieur et beaucoup en fond une tenue suggestive d’une amante à la fois raffinée et frivole, héroïne de feuilletons de journaux quotidiens aux intrigues assez lestes…

Mais c’est dans l’univers des parfums et des soins esthétiques que le Japon, dont s’emparent opportunément les publicitaires, avec la figure de la japonaise, offrant une image de raffinement, de jeunesse éternelle et de teint unifié, fera vendre :

A partir de la mode du bronzage dans les années 1920, le teint « à la japonaise » aura forcément moins de succès…

Épilogue

Enfin, pour mettre un terme à nos déambulations au pays des objets, nous quitterons ces dames de la réclame et reviendrons à nos collectionneurs de bibelots, en mettant en regard deux textes d’une nature bien différente : l’analyse d’Edmond de Goncourt de 1881 dans La maison d’un artiste et un feuilleton oublié (et oubliable), Idylle au Pays du Lotus, d’Aimée Beringer, paru en 1895.

Desmond Hillier, le jeune héros de l’histoire s’entiche d’une princesse peinte sur un vase :

" Ses chambres étaient bourrées de curiosités japonaises : masques bizarres, boucliers et poignards couvraient les murs […] Mais de tous ses bibelots celui qu’il aimait le plus c’était le vase sur lequel souriait la Princesse. A elle il donnait son premier bonjour, à elle son dernier bonsoir […] pour elle il devenait de nouveau enfant et il laissait, à côté d’elle comme régal, des chocolats et des morceaux de gingembre ; et, quand la femme de ménage les mangeait, il prétendait à sa Princesse qu’elle serait malade et qu’elle aurait la migraine. "

Tandis qu’Edmond de Goncourt constate 14 ans plus tôt au seuil de la description de sa maison-écrin :

" [...] j’ai fait à mon égard cette remarque, que, lorsque par hasard mon cœur s’est trouvé occupé, l’objet d’art ne m’était de rien. "

Les objets auraient-ils finalement ceci de merveilleux qu’ils meubleraient à la perfection les cœurs vides ?

Nous nous garderons bien d’en juger ! Mais pour ceux d’entre nos lecteurs qui auraient encore besoin de partir à la chasse aux objets, nous les invitons à rester sur Gallica et à prendre la direction du Portail France-Japon où se côtoient mille merveilles de l’art japonais, des estampes anciennes aux netsukes.

Pour allez plus loin, notamment sur la japonisme :

- Japonisme : échanges culturels entre le Japon et l’Occident, de Lionel Lambourne. Phaidon , 2006

- Rêves de Japon : japonisme et Arts appliqués [exposition, Sarreguemines, Musée de la faïence, 2 mai-30 septembre 2008], sous la direction de Emile Decker, Musées de Sarreguemines, 2008

- La maison d'un artiste : la collection d'art japonais et chinois d’Edmond de Goncourt ; commentée par Geneviève Lacambre. A propos, 2018

- Sur France Culture, émission avec Geneviève Lacambre : « En 1867, les Européens fascinés découvrent pour la première fois des Japonaises en kimono », 2017

- Portail France-Japon, une rencontre, 1850-1910

Pour découvrir d'autres "Objets merveilleux" :

Des idées de cadeaux, classiques ou insolites, dénichés dans les catalogues numérisés du Bon Marché à l'occasion des fêtes de fin d'année, c'est ici.