Habits de prêtres : achat sur place ou à distance

Prêtre en 1928 ? 11 mesures à prendre et inscrire sur le bon de commande du catalogue du Bon Marché : dans quelques semaines votre soutane sera prête ! Une urgence ? Téléphonez au numéro spécial et sinon continuez à faire vos emplettes d’habits ecclésiastiques du côté de Saint-Sulpice !

Tandis que le premier billet de blog sur les vêtements ecclésiastiques dressait un panorama de la diversité des lieux de vente sur le territoire et s’attachait aux argumentaires commerciaux déployés dans les encarts publicitaires de la presse française, ce second billet propose un focus sur Paris, sur les grands magasins et leurs catalogues d’habits pour les membres du clergé – catalogues tout à la fois promotionnels et de vente à distance.

A Paris, une concentration forte à Saint-Sulpice de boutiques spécialisées et quelques grands acteurs généralistes en concurrence : les grands magasins

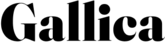

Des boutiques spécialisées à Saint-Sulpice dans les articles religieux

A Paris, c’est à proximité de la place Saint-Sulpice que l’on trouve le plus de boutiques de vêtements ecclésiastiques :

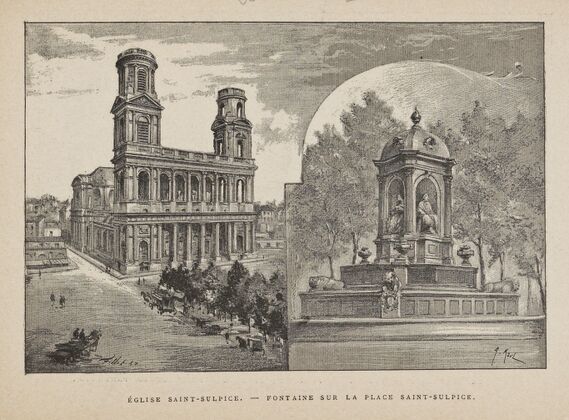

Au second plan : un homme debout en tenue ecclésiastique

4 des 8 commerces répertoriés sous la rubrique « Vêtements ecclésiastiques » de l’Annuaire du commerce Didot-Bottin de 1928 sont localisés dans le 6ème arrondissement. Cette concentration n’étonne guère : c’est encore aujourd’hui le bastion du commerce d’objets religieux et le quartier réunit toujours beaucoup de maisons hébergeant des communautés religieuses catholiques. Un article un peu sarcastique paru dans le quotidien radical-républicain Le Rappel du 18 juin 1878 évoque déjà cette concentration des boutiques de vêtements ecclésiastiques rue Saint-Sulpice :

La Maison du Pont-Neuf, la Belle Jardinière, le Bon Marché : des grands magasins qui vendent aussi des soutanes

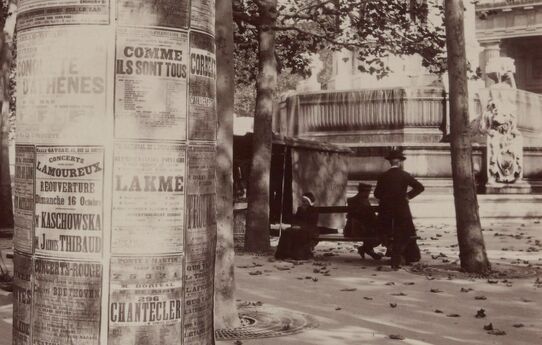

Ce dernier article du Rappel fait état de la présence de stands de chasubles à l’Exposition universelle de 1878. Et justement une enseigne de grand magasin, La Maison du Pont-Neuf, ne cesse de mentionner, dans ses encarts publicitaires insérés dans la presse, la récompense obtenue au Champs de Mars dans cette catégorie « vêtements ecclésiastiques » :

A la date de cet encart, en 1889, La Maison du Pont-Neuf jouxte un grand magasin concurrent, la Belle Jardinière, situé 2 rue du Pont-Neuf. Le risque de confusion est grand d’autant plus que cette dernière enseigne, généraliste aussi, qui a déménagé rue du Pont-Neuf en 1867, et qui finalement absorbera la Maison du Pont-Neuf en 1901, vend également des habits pour le clergé depuis au moins 1863 et ne cesse de faire paraître des publicités :

Ces publicités, via affiches ou encarts publicitaires dans la presse, vont de pair avec la diffusion à grande échelle de catalogues promotionnels - et ces derniers intègrent aussi des habits pour le clergé.

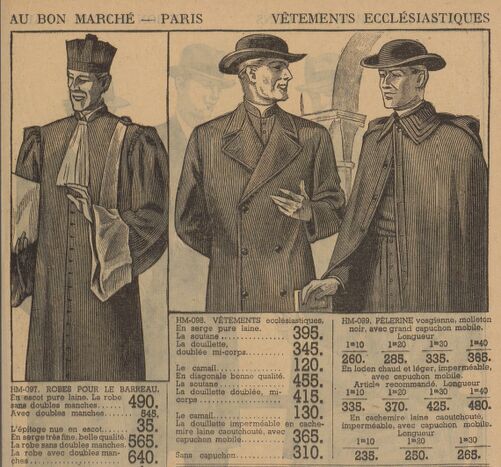

Incorporés dans la mode homme des pages des « catalogues généraux » saisonniers diffusés par le Bon Marché et la Belle Jardinière, ces vêtements ecclésiastiques cohabitent avec des tenues masculines classiques pour les laïcs. Des élégants en costumes d’intérieur et robes de chambres côtoient des hommes en soutanes au maintien tout aussi distingué :

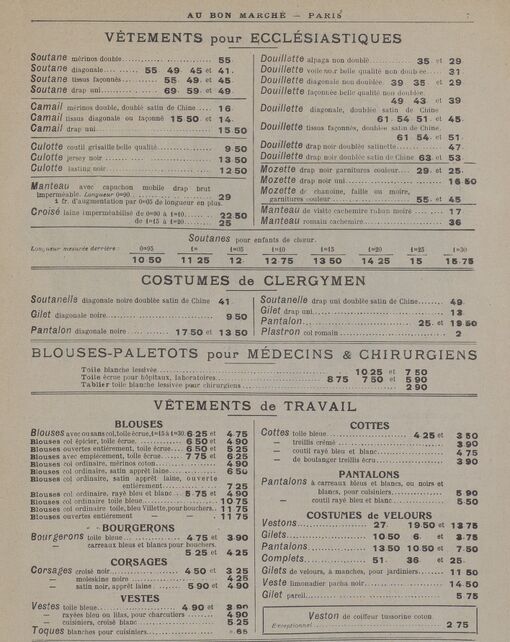

Ces habits pour clercs sont alternativement proposés au milieu d’autres tenues professionnelles comme les « blouses-paletots » pour médecin, les « veston[s] de coiffeur » et les « robes pour le barreau » :

Nous avons cependant quelques exemples de catalogues à part, spécifiquement destinés au clergé :

Sont regroupés au sein de ces catalogues particuliers tout ce qui a trait au culte catholique, à ses acteurs et ses fidèles : vêtements ecclésiastiques, vêtements liturgiques, costumes et accessoires des premiers communiants, ornementation et linge d’Eglise.

Le catalogue du Bon Marché de 1928 : un catalogue de vêtements ecclésiastiques très fourni, à la lecture à la fois difficile, déconcertante et fascinante pour le lecteur d’aujourd’hui

Camails, mozettes, douillettes, rochets, rabats … le lecteur qui parcourt les premières pages de ce catalogue de « Vêtements et articles pour ecclésiastiques » de 1928 s’y perd. Pièces de vestiaire et mots appartiennent à un autre temps, celui où les prêtres étaient encore très présents au sein de la société française, à la fois numériquement mais aussi symboliquement.

Depuis, si ce n’est un léger regain dans les années 1940, le nombre de vocation à la prêtrise n’a cessé de s’éroder (un peu plus d’une centaine d’ordinations par an en France aujourd’hui) et la quasi-invisibilisation vestimentaire des prêtres dans la société actuelle (due notamment à la fin de l’obligation du port de la soutane en ville en 1969) est devenue la règle.

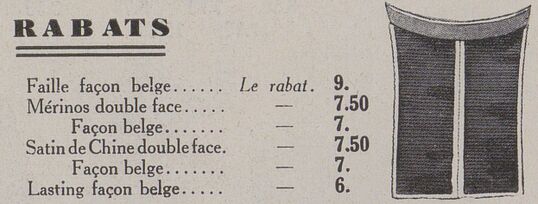

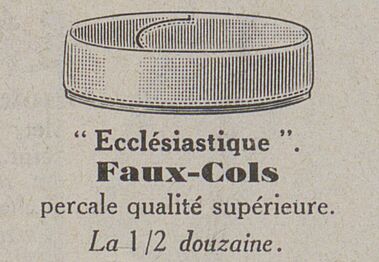

Le vocabulaire spécifique, qui émerge à la lecture du catalogue, désignant les composants de la garde-robe ecclésiastique, impressionne. Certains vêtements et accessoires sont de nos jours peu usités, si ce n’est peut-être chez les hauts dignitaires ecclésiastiques. D’autres ont, quant à eux, tout bonnement disparu. Le rabat a ainsi été progressivement remplacé par le col romain ou « faux cols » apparu au XIXème siècle :

L’offre de soutane est particulièrement fournie, avec pour les clercs une offre de personnalisation très complète, tant du point de vue du type de soutane (française ou romaine), du style de tissu (Diagonale, Gabardine, Corkscrew, Epinglé, Taupeline), de la forme et de la qualité.

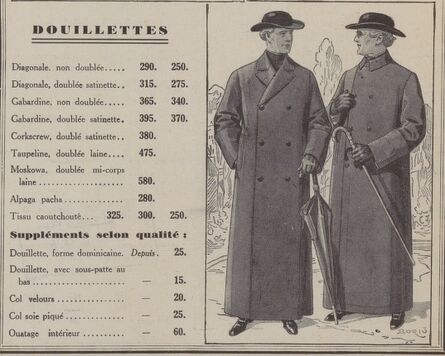

La gamme des douillettes, sortes de manteaux longs à porter par-dessus la soutane lorsqu’il fait froid, est tout aussi riche :

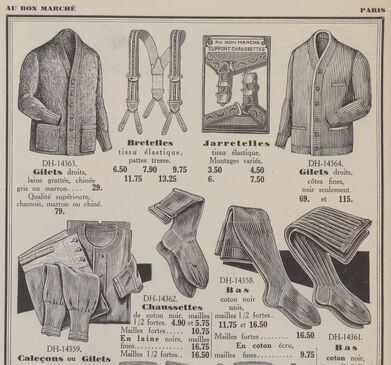

Au-delà des vêtements purement ecclésiastiques, sont proposés aux clercs des vêtements « du dessous » classiques qu’ils auraient tout aussi bien pu trouver dans un catalogue pour laïcs. Sont ainsi vendus dans ces pages moins spécifiques : caleçons, chemises, chaussettes, bretelles mais aussi quelques accessoires dont l’usage s’est perdu aujourd’hui comme les jarretelles-hommes, autrement appelés « supports-chaussettes ».

Des catalogues promotionnels qui sont aussi des catalogues de vente par correspondance

Ces grandes maisons généralistes ont très tôt misé sur la vente par correspondance pour élargir leur marché dans une France à dominante rurale commercialement sous-équipée. Si Aristide Boucicaut, le fondateur du Bon Marché, n’invente pas la formule de vente par correspondance, il s’en saisit pleinement dès 1867 et la propose à sa clientèle avec son premier « tarif-album ». Dans les années suivantes, il amplifie l’offre de produits et met en place un véritable service dédié.

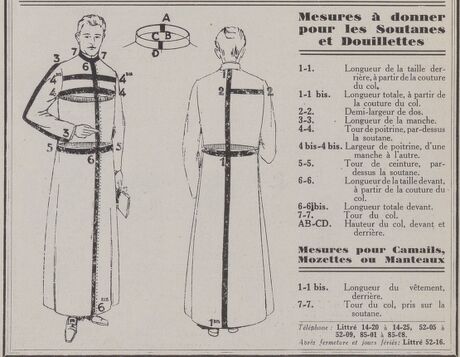

Cette possibilité pour les clients éloignés d’avoir accès aux produits du Bon Marché s’accompagne de celle de commander des articles de confection sur mesure. Le dispositif est rodé, et en plus des bons de commandes à remplir, insérés à part dans les catalogues (malheureusement inégalement conservés dans nos collections), les catalogues comportent des schémas d’aide à la prise de mesures précises. Pour un achat de soutane dans le catalogue du Bon Marché de 1928, ce n’est pas moins de 11 mesures à indiquer dans le bon de commande !

Hormis ces prises de mensurations sûrement fastidieuses, tout est fait pour rendre la procédure d’achat à distance fluide et le client confiant. Sont souvent proposés des envois d’échantillons à titre gracieux, des frais d’expédition gratuits si la commande atteint un certain montant et une enveloppe déjà adressée pour y insérer le bon de commande qu’il suffit simplement de timbrer. La Belle jardinière offre même à ceux de ses clients qui auraient des difficultés à prendre des mesures la possibilité d’envoyer leur vieille soutane pour qu’une nouvelle, avec les caractéristiques qu’ils désirent, leur soit fabriquée. En 1928, au Bon Marché la commande de vêtements ecclésiastiques peut aussi s’effectuer par téléphone. Un numéro spécial est même dédié pour les appels aux heures de fermeture du magasin et les jours fériés !

Ces deux billets sur les vêtements ecclésiastiques ont retenu votre attention ? Soutanes, camails et mozettes reviendront dans quelques mois pour la série « Porter la soutane dans l’espace public » (du milieu du XIXème siècle aux années 1930), à l’occasion de l’anniversaire des 120 ans de la loi sur la Séparation des Eglises et de l’Etat de 1905.