L’illustration des catalogues commerciaux

La mise en ligne, par la Bibliothèque Forney, de centaines de catalogues de grands magasins des années 1860 à 1940, richement illustrés, nous invite à explorer une iconographie méconnue et tenter d’en savoir plus sur leurs dessinateurs et dessinatrices.

Les grands magasins se sont efforcés d’illustrer au mieux leurs catalogues, pour donner à voir les articles en vente. Comme l’indique Le Bon Marché en 1910, la publicité "comprend les insertions dans les journaux, les affiches murales ; mais elle consiste surtout en l’envoi de catalogues. […] Illustrés, très clairs […], ils contiennent la nomenclature détaillée, avec indication des dimensions et des prix, de tous les articles mis en vente." Aux Grands magasins du Louvre, les "gravures, figurines et clichés" comptent pour 4,2 à 9 % des frais de publicité entre 1876 et 1891. Dans un contexte très concurrentiel, il est précisé que ces "figurines", représentations de modèles de mode dans les catalogues, sont déposées et restent la propriété du magasin.

Les techniques d’impression

Les premiers catalogues illustrés sont lithographiés. De la fin du Second Empire, on conserve ceux de la Maison Lapersonne, grand magasin toulousain de nouveautés et d’ameublement, dont les planches sont imprimées à Paris, depuis 1862 au moins. Les illustrateurs exploitent diversement le format pleine page de la lithographie, soit en occupant tout l’espace, pour représenter l’ameublement d’une pièce, du sol au plafond à la manière des décorateurs et plus tard des ensembliers (Maison Lapersonne, 1868), soit au contraire en supprimant tout décor, pour la promotion du vêtement féminin, sur le modèle de la gravure de mode tirée sur recto simple (Le Bon Marché, été 1869. Albert Chereau, chromolithographie imprimée par Lemercier).

Malgré d’intéressantes tentatives (Maison Lapersonne, hiver 1874-1875), la lithographie ne permet pas d’aboutir à la mise en page dense qui va structurer définitivement le catalogue commercial.

Ce sera chose faite avec la gravure sur bois de bout, qui rend possible l’impression simultanée de textes et d’images sur une même feuille. Dans un premier temps, son emploi ne modifie pas la mise en page héritée de la lithographie.

La gravure sur bois s’impose au milieu des années 1870 (Bisson Jacquet, pour Le Printemps, Noël 1875). Elle reste en usage jusque dans les années 1930 dans les catalogues de la plupart des grands magasins parisiens (Bazar de l’Hôtel de Ville, Noël 1936 ). Les Trois Quartiers l’abandonnent en 1911, lui préférant les procédés photomécaniques.

Vers 1890 Old England introduit la photogravure, qui permet l’impression au trait ou en demi-teintes par tramage (similigravure). La simili reproduit, sans l’intermédiaire du graveur sur bois, le dessin de l’illustrateur ou la photographie originale. La plupart des grands magasins adoptent ce procédé dans les années 1900, et, dans un premier temps, en limitent l’usage aux couvertures (ainsi le Bazar de l’Hôtel de Ville, de 1904 à 1936), tandis que d’autres l’emploient d’emblée pour tout le catalogue (Succursale de luxe de la Samaritaine, servie par l’imprimerie Draeger). En général les couvertures sont imprimées séparément par des imprimeurs spécialisés ("Couverture Devambez" pour les Trois Quartiers en 1909, "La Photolith" pour Le Bon Marché en 1928), souvent en couleur sur papier couché. Par exception, le même imprimeur mobilise des procédés différents (catalogue Noël 1936 des Galeries Lafayette imprimé par Georges Lang selon le procédé R.O.C. pour la couverture en couleur et Hélios-Archereau pour le corps du catalogue, en noir et blanc).

Les illustrateurs et illustratrices

Jusque dans les années 1930, bois gravés et simili reproduisant dessins et photographies sont utilisés de manière complémentaire, parfois sur la même page. La découverte d’une image publicitaire diffusée selon deux techniques d’impression (en simili sur un prospectus et gravée sur bois dans un catalogue de 1905) donne l’occasion de rendre à chacun, dessinateur et graveur, la part qui lui revient.

Il arrive que le dessinateur soit lui-même graveur, comme Th. Girardet qui précise "del & sc" (pour delineavit et sculpsit) dans sa signature en 1899.

La gravure sur bois, souveraine pendant un bon demi-siècle, tend à invisibiliser les illustrateurs des catalogues commerciaux, dont les œuvres, rarement signées, devaient être considérées comme mineures. Aussi, certains se font connaître par l’Annuaire du commerce, comme Louis Alers, futur collaborateur des Grands magasins du Louvre de 1911 à 1932, qui vante en 1908 ses "dessins et gravures de modes pour catalogues, lavis, aquarelles, simili".

Même quand une illustration est signée, l’identification du dessinateur peut s’avérer malaisée. Le corpus établi à partir des fichiers de la Bibliothèque Forney, qui répertorient environ 350 noms d’illustrateurs pour dix grands magasins parisiens, ne présente qu’un tiers de correspondances avec l’Inventaire du fonds français de la BnF !

La plupart des illustrateurs travaillent pour plusieurs maisons. Ainsi A. Foa qui, entre la fin du 19e siècle et le début du 20e, illustre les catalogues de neuf grands magasins parisiens, mais aussi La Mode illustrée, ce qui tend à rappeler les liens qui unissent catalogues commerciaux et revues de mode. L’œuvre de Foa est connu par la gravure et la simili, ainsi que par des maquettes gouachées préparées pour un catalogue commercial (Metropolitan Museum of Art). Les artistes travaillent sur des supports variés. Certains sont affichistes, comme Misti, formé aux Arts décoratifs, qui est aussi dessinateur de presse, peintre, lithographe, statuaire. Il signe une affiche pour les Grands magasins de la Place Clichy et peu après, un catalogue de Pygmalion (1905).

Ainsi, les catalogues commerciaux se situent au point de convergence de plusieurs univers.

D’un point de vue thématique, on peut mentionner :

- Les meubles et le blanc, les tapis d’Orient et les voyages.

- L’univers de Noël et des étrennes, qui fait le lien avec la littérature pour la jeunesse (Hellé, Saint-Ogan). Le Printemps, Ébénisterie, juin 1911, 4e de couverture. Illustration d'André Hellé

- L’univers de la mode féminine, représenté, après la "révolution" de Poiret en 1907, par Bocly, prolifique dessinateur des catalogues Pygmalion et Trois Quartiers, qui illustre aussi Le Journal. Les archives de ce journal nous apprennent qu’il s’agit de Suzanne Bocly.

Avec les couvertures en couleur confiées à des illustrateurs célèbres, dans les années 1910, et plus encore dans les années 1920 au plus fort de la vogue de la bibliophilie (œuvres de Barbier, Lepape, Vincent et tant d’autres), le catalogue de grand magasin trouve une nouvelle jeunesse.

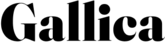

Mais l’intérieur, surchargé de descriptions et de visuels monotones, présentés "en rang d’oignons", a perdu le pouvoir évocateur des catalogues d’autrefois, dont les gravures étaient autant de scènes de genre (La Belle jardinière, hiver 1886-1887).

Les catalogues de la Belle Époque donnent une vision aimable de Paris et de ses environs. En premier lieu, au Jardin du Luxembourg, cadre de toutes les promenades (Grands magasins du Pont Neuf, 1899) ; plus rarement, aux Buttes Chaumont (Pygmalion, 1912), Place de la Concorde ou devant le Palais de Justice. Nul doute que les représentations de monuments historiques, comme le Petit Trianon (Galeries Lafayette, 1907) ou des châteaux de Chantilly (Galeries Lafayette, 1907) et de Champlâtreux (Galeries Lafayette, été 1910), dans les arrière-plans des gravures, auront contribué à forger l’image d’un Paris capitale du luxe et de la mode.

Pour aller plus loin :