Les écrivains-traducteurs du XVIIIe siècle

Voltaire, gravure de Desmarestz, Un siècle d’histoire par l’estampe, 1770 - 1870

Voltaire et Shakespeare : « La lettre tue et l’esprit vivifie »

Voltaire (1694 -1778), qui s’exile en Angleterre entre 1726 et 1729, s’intéresse aux tragédies anglaises, et plus spécifiquement à Shakespeare (1564-1616), auteur qu’il introduit auprès de ses lecteurs français dans ses Lettres philosophiques.

Les Anglais avaient déjà un théâtre aussi bien que les Espagnols, quand les Français n’avaient que des tréteaux, Shakespeare qui passait pour le Corneille des Anglais, fleurissait à peu près dans le temps de Lope de Vega ; il créa le théâtre, il avait un génie plein de force et de fécondité, de naturel et de sublime, sans la moindre étincelle de bon goût et sans la moindre connaissance des règles »

Voltaire, Lettres philosophiques, Lettre XVIII, Lettre sur la Tragédie, 1734, p. 211

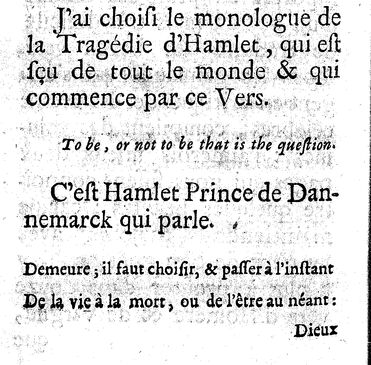

Il traduit ensuite « librement » en alexandrins des extraits de pièce, en commençant par Hamlet et le célèbre monologue de la scène I de l’acte III de la pièce de Shakespeare :

Voltaire prend des libertés dans cette traduction d’un des plus célèbres monologues :

To be or not to be, that is the question

Whether ‘tis nobler in the mind to suffer

The slings and arrows of outrageous fortune,

Or to take arms against a sea of troubles,

And, by opposing, end them. To die, to sleep,

No more, and by a sleep to say we end

The heartache, and the thousand natural shocks

That flesh is heir to; ‘tis a consummation

Devoutly to be wish’d. To die, to sleep,

To sleep, perchance to dream, ay there’s the rub.

Shakespeare, Hamlet, 1601, Acte III, scène I

Demeure, il faut choisir, et passer à l’instant

De la vie à la mort, ou de l’être au néant :

Dieux cruels ! S’il en est, éclairez mon courage.

Faut-il vieillir courbé sous la main qui m’outrage,

Supporter ou finir mon malheur et mon sort ?

Qui suis-je ? Qui m’arrête ? et qu’est-ce que la mort ?

C’est la fin de nos maux, c’est mon unique asile ;

Après de longs transports, c’est un sommeil tranquille ;

On s’endort, et tout meurt, mais un affreux réveil

Doit succéder peut-être aux douceurs du sommeil ;

Voltaire, Lettres philosophiques, 1734, p. 216-218

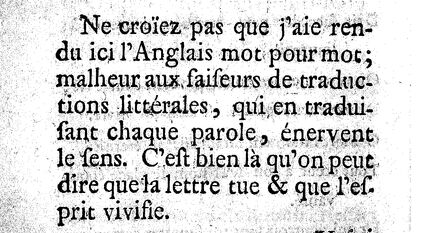

L'écrivain choisit de retranscrire en alexandrins les vers de Shakespeare, afin de davantage se rapprocher de l’esprit du théâtre français de l’époque. Il se garde d’ailleurs bien de rechercher une traduction qui soit la plus fidèle possible au texte d’origine. L’adaptation aux usages et à la langue de réception est pour lui indispensable pour conserver la poétique et la force du texte :

Voltaire participe largement à l’introduction du dramaturge britannique en France au XVIIIe siècle puisque ses pièces sont ensuite traduites en français par Antoine de la Place en 1745 et 1746 et Pierre le Tourneur entre 1776 et 1783, dont les traductions en prose passent également sous silence les propos jugés déplacés ou allant à l’encontre du goût français. Shakespeare fait par la suite l’objet de nombreuses traductions (François Guizot, Benjamin Laroche, Émile Montegut, François-Victor Hugo) tout au long du XIXe siècle, principalement en prose. Alfred de Vigny, poète romantique français, traduit en alexandrins plusieurs œuvres de Shakespeare, notamment Roméo et Juliette, Le More de Venise, et Othello en 1828 et 1829. Ses traductions, imprégnées de romantisme et adaptées rythmiquement, sont réunies dans ses Œuvres complètes. Au XXe siècle, les traducteurs ont quant à eux plus volontiers recours au vers (Yves Bonnefoy, Armand Robin).

Diderot et « M.S » : d’un gagne-pain à l’inspiration philosophique

Dans ce même contexte d’anglophilie, Diderot travaille également sur des textes anglo-saxons avant le début de la publication de l’Encyclopédie en 1751, qui lui permettent d’obtenir une rémunération et d’intégrer le monde de la production littéraire. Il choisit des ouvrages divers, comme L’Histoire de la Grèce de Stanyan Temple (1743) ou le Dictionnaire Universel de la médecine de James Robert (1746 – 1748), traduction qu’il effectue avec d’autres hommes de lettres, comme Marc-Antoine Eidous et François-Vincent Toussaint. Ces activités de traduction ne sont pas perçues comme très nobles par les créateurs, car motivées économiquement, mais permettent la circulation des œuvres en Europe. C’est ainsi que Diderot s’intéresse au philosophe britannique Shaftesbury (1671-1713) et traduit Principes de la philosophie morale ou Essai de M. S*** sur le mérite et la vertu en 1745, d’après un texte publié en 1699, intitulé An inquiry concerning virtue or merit.

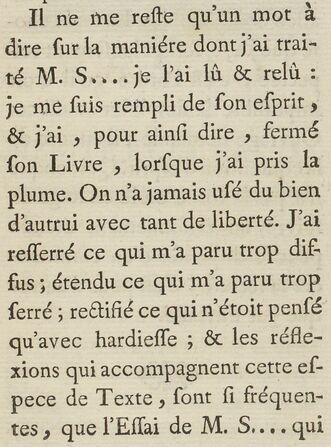

Dans cette traduction libre, le nom complet du philosophe britannique n’est jamais complètement écrit : ni dans le titre de l’œuvre, qui mentionne un certain « M. S*** », ni dans le discours préliminaire où il est fait mention d’un « illustre philosophe dont [Diderot va] explorer les idées » et de « M.S. » à plusieurs reprises.

Pour Diderot, l’intérêt de cette traduction dépasse finalement la simple activité de rente économique : la réflexion du philosophe britannique nourrit la sienne comme il l’explique à la fin de son discours préliminaire.

L’ajout de nombreuses notes de bas de page (presque toutes les pages !) dans cette traduction permet à Diderot de réellement s’approprier le texte et de formaliser sa propre pensée. Cette traduction est d’ailleurs reprise dans une nouvelle édition en 1751 dans laquelle Diderot ajoute ses Pensées philosophiques puis les Maximes de La Rochefoucauld, élaborant un corpus moral composite se voulant le reflet de ses propres positions.

Johanna Ouazzani

Fonctionnaire-stagiaire de l'ENSSIB

Pour aller plus loin

-

Marie Nadia Karsky, « Modernités shakespeariennes : le cas de la traduction », Itinéraires, 2010-4 | 2010, 117-136.

-

Françoise Badelon, « Le philosophe traducteur ou l’art d’user du bien d’autrui avec liberté. Diderot et Robinet », Noesis, 21 | 2013, 211-228.