La langue française et ses communautés linguistiques dans les collections sonores

Découvert simultanément en 1877 par Charles Cros en France, et par Thomas Alva Edison aux Etats-Unis, le principe de l’enregistrement sonore et de sa restitution fait partie des inventions qui ont révolutionné nos pratiques culturelles. Dès les années 1880, des ethnologues et des linguistes vont mettre à profit le phonographe pour enregistrer des chants, des musiques, et des parlers traditionnels. Ils constituent ainsi des archives sonores, mémoire de l’humanité. Parallèlement, une industrie du disque se met en place dans les années 1890, qui connaît très rapidement ses premières stars et une diffusion mondiale. Archives sonores inédites d’un côté, édition phonographique « commerciale » de l’autre : tels sont les deux pôles qui structurent et caractérisent la collection sonore du département Son, vidéo, multimédia de la BnF, héritière des Archives de la Parole fondées en 1911 par Ferdinand Brunot.

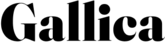

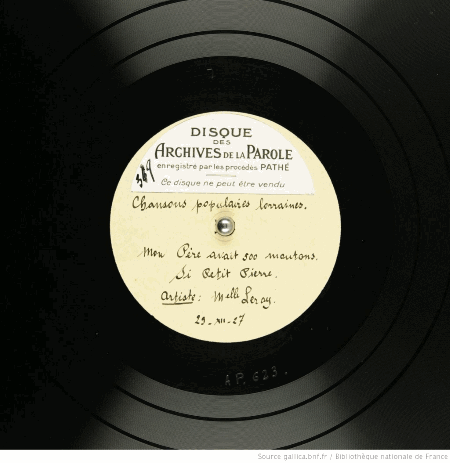

Le 3 juin 1911, Ferdinand Brunot, linguiste et professeur d'histoire de la langue française à la Faculté des lettres de Paris, inaugure les Archives de la parole qu’il a créées au sein de la Sorbonne avec l’aide de l’industriel Émile Pathé. Ces Archives sont la première pierre d’un Institut de phonétique voulu par l’Université de Paris. Les Archives de la Parole se situent dans la perspective de l’histoire de la langue puisqu’il s’agit, grâce au phonographe, d’enregistrer, d’étudier et de conserver des témoignages oraux de la langue parlée. La grande originalité des Archives de la Parole va être de produire et de créer ses propres archives sonores. Ferdinand Brunot veut enregistrer "la parole au timbre juste, au rythme impeccable, à l'accent pur" comme "la parole nuancée d'accents faubourien ou provincial" (Paris-Journal, 21 mars 1910).

Des voix célèbres vont être ainsi enregistrées dans le laboratoire de la Sorbonne pour leur éloquence et leur représentativité dans la culture française de ce début de siècle : politiques (Maurice Barrès, Paul Déroulède, …), artistes, poètes et écrivains (Guillaume Apollinaire, André Spire, Jean Royère, Cécile Sorel, Georges Berr,…), universitaires (Emile Durkheim, Alphonse Aulard, …) ou encore de personnalités de la société civile.

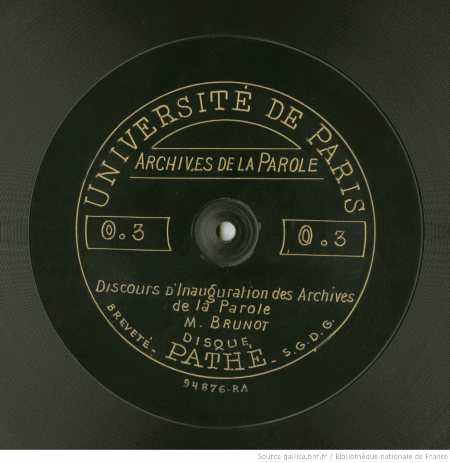

De nombreux locuteurs "anonymes" provinciaux vont également laisser le témoignage de leur voix aux Archives de la Parole, invités à venir s’exprimer devant le cornet acoustique du phonographe Pathé. On peut ainsi retrouver de nombreux enregistrements en langues régionales de France réalisés en premier lieu à la Sorbonne : les patois et dialectes de cette époque des régions de l’Auvergne, de la Picardie, d’Ile-de-France, de Bourgogne et de bien d’autres régions encore sont ainsi collectés et encore audibles aujourd’hui.

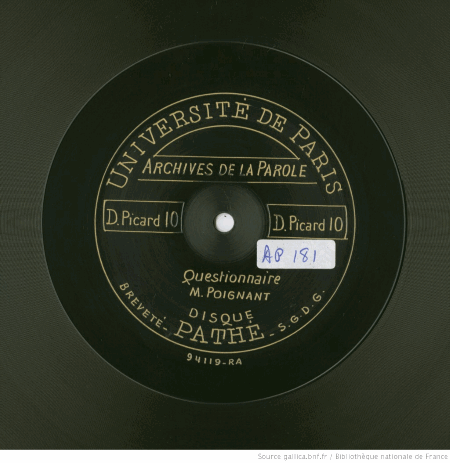

Parmi ces enregistrements, un disque tient notamment une place singulière : une conversation spontanée enregistrée sur la face A auprès d’un parisien, Louis Ligabue, suivie d’un exercice de réflexivité tout à fait rarissime pour l’époque : à l’issue de l’enregistrement de la face A, Ferdinand Brunot en fait écouter le contenu à Louis Ligabue et il lui demande ses réactions face à l’écoute de sa propre voix.

Ferdinand Brunot lancera également le projet d’un atlas linguistique phonographique de la France. Entre 1912 et 1914, cet atlas va connaître une ébauche de réalisation avec trois enquêtes sonores de terrain, les premières de France. La première est menée dans les Ardennes franco-belges en juin-juillet 1912, dans le Berry en juin 1913, puis le Limousin en août de la même année.

Ces archives permettent ainsi d’entendre le témoignage des voix célèbres ou anonymes enregistrées par les Archives de la Parole, mais conservent également les disques d’un secteur développé par Ferdinand Brunot avec le concours de Pathé : celui consacré aux méthodes d’apprentissage des langues vivantes par le phonographe, par la mise au point d’un appareil étonnant, le Pathégraphe, qui permet à la fois l’audition d’un disque et la lecture par défilement du texte lu.

On trouve dans les collections sonores de la BnF plusieurs autres méthodes de langues éditées pendant la première moitié du XXe siècle, dont plusieurs de français, permettant à la fois de traiter de la langue et de sa culture. Le début du XXe siècle voit ainsi naître un renouvellement pédagogique et didactique destiné à perfectionner l’enseignement et l’étude des langues vivantes. Priorité est donnée à la pratique de la langue, à l’oral et à l’écoute : l’enregistrement sonore prend alors toute sa place en tant que matériel didactique, au côté de l’écrit.

En 1928, le Musée de la parole et du geste succède aux Archives de la parole. Dirigé par Hubert Pernot, les collections sonores s’orientent alors également vers le folklore musical, de France et du monde entier. A nouveau sont enregistrés des voix célèbres, des textes pour leur étude linguistique, mais également les chants et musiques du répertoire national, régional et francophone.

Parallèlement à l’enregistrement de ces documents d’archive, l’essor rapide et le dynamisme de l’édition phonographique offrent également des répertoires de langue française abondants et vivants : majoritairement musicaux, ils répondent aux goûts culturels du moment et à la demande du public. Le chanteur de café-concert Charlus est un des premiers interprètes à être enregistré par Pathé. Mayol, Dranem, Yvette Guilbert ou bien encore Fragson triomphent et bénéficient de cette activité phonographique, tout comme Aristide Bruant , autre célèbre figure de la chanson française. Les enregistrements de chants français régionaux et du monde francophone sont également à l’honneur dans les catalogues : les répertoires d'enregistrements en breton, catalan, basque, créole, occitan ou bien encore en langues d'oïl (bourguignon-morvandiau, lorrain, gallo, picard, normand, ...) se multiplient et s'enrichissent rapidement.

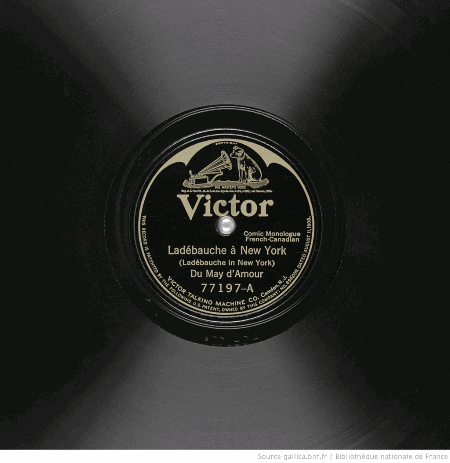

Les catalogues de disques proposent aussi très tôt de nombreuses saynètes et monologues parlés, comiques ou non, qu’ils soient en français national, parlers régionaux de la métropole, ou communautés linguistiques françaises plus lointaines.

Ou bien encore, comme le permet d’entendre l’enregistrement du comédien Coquelin Aîné interprétant une version originale du Corbeau et du Renard de La Fontaine, comment un français peut imiter avec beaucoup d’humour la langue anglaise.

La diction et le style de nombreuses actrices et acteurs vont être en effet enregistrés en France, interprétant des pièces littéraires, notamment du répertoire théâtral classique mais aussi contemporain, comme Sarah Bernhardt, les frères Coquelin, ou bien encore Georges Berr, ainsi que les voix de personnalités de la société française prononçant discours et allocutions, enregistrés en direct ou restitués en studio d'enregistrement.

(Corpus La Voix des Femmes)

Institué en 1938 avec la création de la Phonothèque nationale (dont le département Son, vidéo, multimédia de la BnF est aujourd’hui le successeur), le dépôt légal des éditions phonographiques a permis de constituer une mémoire irremplaçable de l’édition phonographique et par là même la mémoire de la culture française et de ses langues.

Pour aller plus loin

- Billet blog Gallica : Cécile Sorel, la comtesse de Ségur au Casino de Paris - Lionel Michaux

- Billet blog Gallica : Quand un Parisien entend pour la première fois le son de sa voix - Pascal Cordereix

- Billet blog Gallica : La Marcho di rèi : trois mages en Provence - Audrey Viault

- Corpus des Archives de la parole

- Corpus du Musée de la parole et du geste

- Corpus des musiques et chants de France

- Corpus des méthodes de langues

- Retrouvez les patrimoines linguistiques des régions de France (dictionnaires, vocabulaires, glossaires, ...) sur les pages thématiques par aires géographiques

- Corpus des discours politiques de la Première guerre mondiale

- Site du Ministère de la Culture : page de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF)

- Cordereix, Pascal. "Les fonds sonores du département de l'Audiovisuel de la Bibliothèque nationale de France", Le Temps des médias, vol. 5, no. 2, 2005, pp. 253-264.

- Cordereix, Pascal. "Ferdinand Brunot et les Archives de la parole : le phonographe, la mort, la mémoire", Revue de la BNF, vol. 48, no. 3, 2014, pp. 5-11.

- Cordereix, Pascal. "Chronique d’une matinée poétique. Guillaume Apollinaire aux Archives de la parole", Revue de la BNF, vol. 55, no. 2, 2017, pp. 114-125.

- Sébald, Bruno. "L'édition du disque", Revue de la BNF, vol. 33, no. 3, 2009, pp. 30-41.