Les 150 ans de Maurice Ravel

Alors que nous célébrons cette année le 150e anniversaire de la naissance de Maurice Ravel (1875-1937), Gallica rend hommage à celui qui fut un des plus grands musiciens français, compositeur à la fois mondialement célèbre et plein de mystères.

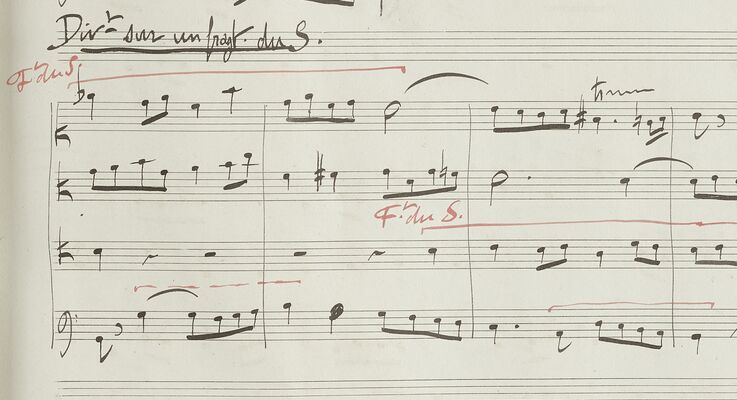

Les manuscrits connus d’œuvres de Ravel sont aujourd’hui disséminés dans le monde : un important ensemble d’une quarantaine de manuscrits (dont une mise au propre du Boléro) est conservé par la Morgan Pierpont Library de New York ; d’autres figurent dans diverses collections privées. Les vingt-cinq partitions manuscrites de Ravel visibles sur Gallica sont, quant à elles, issues des collections de la Bibliothèque nationale de France où elles sont entrées soit par don, soit par des acquisitions.

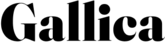

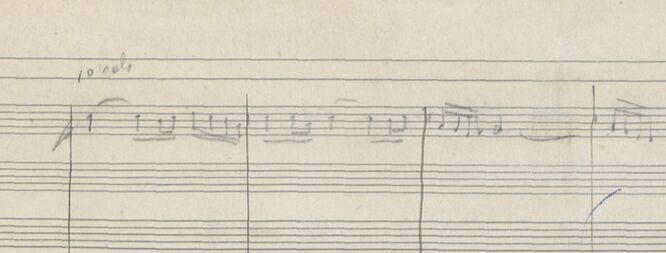

Difficile de ne pas évoquer en premier lieu le Boléro, dont l’universelle notoriété a rendu Ravel immortel. Le manuscrit de cette œuvre que conserve la BnF est un manuscrit de travail, antérieur à la mise au propre définitive, et donc plus éclairant quant à la genèse de l’œuvre : on y trouve en effet nombre de ratures et de passages gommés par Ravel, y compris dans les premières mesures du célèbre thème, énoncé par la flûte, dont il apparaît ainsi que la structure rythmique aurait pu être notablement différente. Des modifications analogues émaillent tout le reste du manuscrit, jusqu’à l’effondrement final de l’orchestre dans les dernières mesures ; là aussi une version primitive du passage, à moitié gommée, se laisse entrevoir.

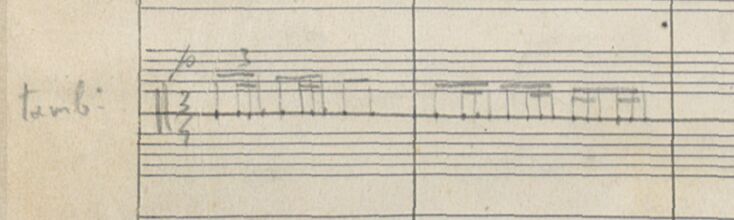

Parmi les autres manuscrits, celui des Jeux d’eau, pièce pour piano datée de 1901, est un des plus beaux, que ce soit pour la netteté de sa graphie à l’encre ou pour l’élégant mouvement des arpèges, équivalent sur le plan visuel de l’enchantement produit pour l’oreille. On appréciera également, pour l’originalité de son objet, le manuscrit de la fugue écrite par Ravel pour l’épreuve initiale du concours de composition du Prix de Rome de 1902 : des annotations indiquant les points de repères de la structure de la fugue (entrées successives du sujet, « divertissements », etc.) témoignent du caractère académique de cette composition.

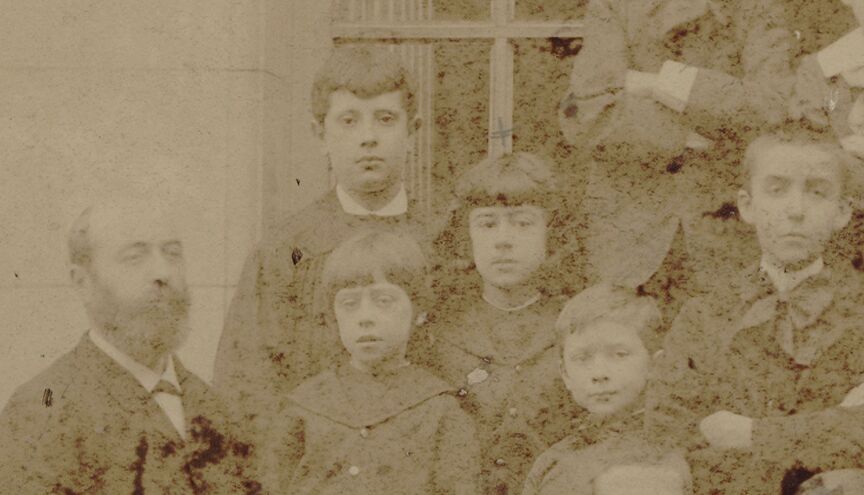

La présence de Ravel dans Gallica ne se limite pas à ses partitions : un ensemble nombreux et varié de documents à caractère visuel est également là pour illustrer sa vie et son œuvre. On trouvera ainsi des portraits photographiques de Ravel, seul ou accompagné de collègues et d’amis, datant de diverses périodes de sa vie, y compris ses années d’écolier. En outre, un rare tableau du peintre Georges d’Espagnat représente Ravel dans le salon de ses amis Ida et Cipa Godebski, entouré d’autres illustres musiciens : on reconnaît les compositeurs Albert Roussel, Florent Schmitt et Déodat de Séverac, ainsi que le pianiste Ricardo Viñes, fidèle interprète de la musique de Ravel.

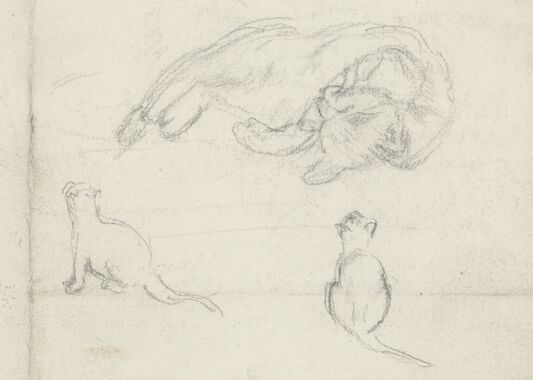

Quelques dessins de la main de Ravel, également visibles sur Gallica, montrent que le musicien était pourvu d’un bon coup de crayon. Aux côtés de quelques dessins d’enfance, et de croquis préparatoires pour la décoration de sa salle à manger et de son salon, on trouve des représentations de chats : Ravel avait en effet une prédilection pour ces félins, et en était entouré dans sa maison de Montfort-l’Amaury où il vécut de 1920 à la fin de sa vie.

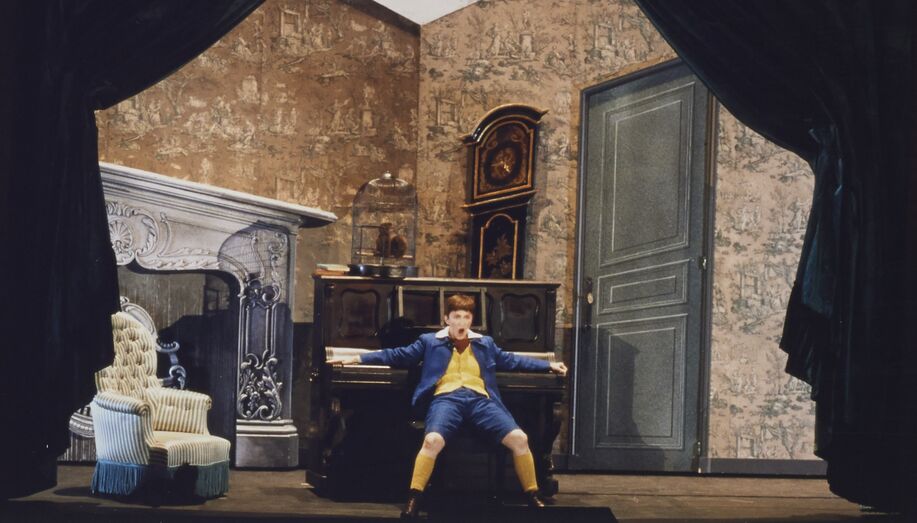

Gallica propose encore une autre manière d’aborder visuellement l’univers de Ravel avec des images des représentations de ses œuvres sur scène. On retrouvera par exemple les maquettes des costumes portés pour la première représentation de son opéra L’Heure espagnole à l’Opéra de Paris en 1921, réalisées par André Mare, ou celles des décors conçus par le peintre russe Léon Bakst pour le ballet Daphnis et Chloé en 1912. Des photographies de spectacle témoignent sur le vif de plusieurs représentations modernes de L’Enfant et les sortilèges sur la scène de l'Opéra Garnier.

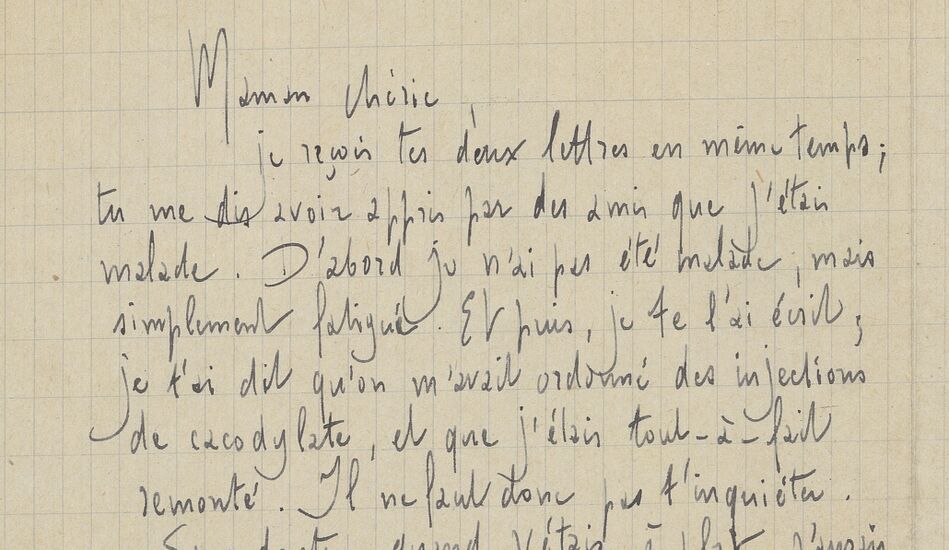

On découvrira, enfin, plus de 200 lettres manuscrites de Ravel, datées de 1899 à 1937. Celles adressées à des collègues ou à des amis musiciens offrent mille informations précieuses sur les événements de sa vie professionnelle et créatrice, tout en témoignant d’une vivacité d’esprit et d’un sens de l’humour constants. D’autres, échangées avec les plus proches membres de sa famille, ont un caractère plus intime : ainsi des lettres datées de 1916 où Ravel donne des nouvelles de lui à sa mère alors qu’il est engagé volontaire sur le front de la Grande Guerre.

Pour le 150e anniversaire de la naissance de Ravel, Gallica publie de nouvelles pages Sélections qui lui sont consacrées, et que nous vous invitons à découvrir.