La coiffure, bel art du XVIIIe siècle

Les coiffures excentriques à la hauteur improbable étaient à la mode à la fin du XVIIIe siècle parmi les femmes aristocrates et au sein de la Cour de Versailles. Si cette mode fait aujourd’hui sourire, n’oublions pas qu’elle contribua à assurer une reconnaissance au métier de coiffeur.

Dans Excentricités capillaires à la veille de la Révolution, la vogue des coiffures fantasques et démesurées sous Marie-Antoinette a déjà été évoquée. Précisons à présent que cette mode connut un succès tel qu’elle suscita querelles et polémiques, entraînant quelques changements au sein des corporations qui structuraient alors les métiers.

Les perruquiers contre les coiffeurs

Placée sous le patronage de Saint-Louis et sous l’autorité du « premier Chirurgien du roi », la communauté des « maîtres Barbiers-Perruquiers-Baigneurs-Étuvistes » est organisée en corporation par l’édit royal du 23 mars 1673. Celle-ci, l’une des plus importantes à Versailles, règne pleinement sur le soin des cheveux masculins.La même année, Louis XIV décide de porter la perruque au quotidien et c’est à Versailles même, entre la chambre à coucher et la salle du conseil que se trouve « le cabinet des perruques du roi », lesquelles sont gardées dans des armoires vitrées. La mode des perruques, et par conséquent l’importance du rôle des perruquiers, prennent donc au cours de ces années de plus en plus d’essor.

En 1718, cette corporation obtint le monopole pour « faire le poil, bains, perruques, étuves » et donc la maîtrise de « la vente et revente des cheveux ». Entre les « cheveux de pays », « les cheveux vifs » et « les cheveux morts », une « incroyable consommation de poil » a alors lieu en France et la mode des perruques est à son apothéose. L’exercice des perruquiers est un art qui s’exerce avec science et méthode.

Les cheveux des femmes sont quant à eux, la plupart du temps, entretenus par les chambrières. Certains coiffeurs commencent néanmoins à se distinguer dans cet art. Le premier est Champagne, créateur de la profession, que l’on retrouve dans La muze historique de Loret et qui en 1663 deviendra le sujet d’une comédie en un acte de Boucher. Dagé, Laserneur et Frison prendront la relève au siècle suivant.

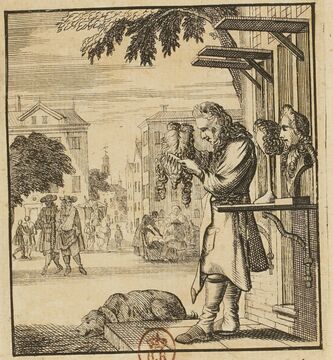

Le plus célèbre est sans doute Le Gros, qui écrit en 1767 L’art de la coiffure des dames françaises, immense succès de l’époque. On trouve dans son ouvrage des conseils pour prendre soin des cheveux, comme l’usage de la pommade de bœuf, facile à refaire chez soi : « Il faut prendre de la moelle de bœuf, et en ôter toutes les petites peaux et petits os, la mettre dans une terrine avec de l’huile de noisette (…) et y mettre un peu d’essence de citron. »

Y sont également présentées 38 coiffures différentes correspondant aux derniers critères de mode du moment. Sa volonté est d’ennoblir la profession en offrant aux plus habiles coiffeurs de son « Académie de coiffure » un enseignement d’excellence, matérialisé par l’obtention de « cachets », dont le plus prestigieux est le « grand Cachet du Soleil ».

Après entrainements sur la chevelure de jeunes filles du peuple qui se font « prêteuses de têtes », les coiffeurs experts sont munis de « certificats cachetés » et reçoivent le titre prestigieux de « professeurs Académiciens de l’art de la coiffure ».

Avec cet ouvrage, la coiffure s’affirme alors comme une discipline à la fois technique, scientifique, méthodique et artistique.

Description de la dix-huitième coiffure de sieur Legros, tirée de L’Art de la coëffure des dames. Attention, qui dit technique professionnelle dit jargon spécifique !

Inquiets de la perte de leurs privilèges et estimant qu’eux seuls devaient être habilités à coiffer les dames, les perruquiers voulurent alors se défendre contre les coiffeurs à la fin des années 1760, pour concurrence déloyale.

Il faut dire que depuis le premier quart du siècle la concurrence dans le domaine de la coiffe est devenue telle qu’elle a souvent engendré des conflits. Etienne Robert rapporte ainsi un litige en 1724 entre deux perruquiers concurrents, aboutissant au pillage du salon de coiffure de l’un d’eux. La scène est représentée par l’illustration suivante :

Les coiffeurs furent soutenus par le procureur Bigot de la Boissière, qui fit une requête au parlement pour obtenir la liberté de ceux qui avaient été arrêtés suite aux pressions du syndic des perruquiers. L’affaire prit ensuite une autre tournure : le « procès des perruquiers-barbiers contre les coiffeurs des dames » est relaté dans L'Écho de l'industrie française : journal des inventeurs, des brevetés et des fabricants.

La plaidoirie en faveur des coiffeurs, que l’on attribue à Maître Vermeil, fut savamment argumentée et semble avoir eu un certain succès : le coiffeur porte en lui « le germe des talens créateurs », utile au peintre et au statuaire pour représenter la beauté, et dès lors « l’art des coiffeurs des dames est un art qui tient au génie et par conséquent un art libéral et libre ».

Dans la lignée d’un tel plaidoyer, une pièce en vers, intitulée Les Coeffeurs de dames contre ceux des messieurs, dressa un éloge du métier de coiffeur, érigé en « grand Héros des toilettes », et soutint la nécessité d’une corporation propre à leur art, en laissant de côté les perruquiers « croupir dans la crasse, entre le savon et la tignasse » !

Victoire des coiffeurs ?

En 1776, « le métier de Coëffeuse de femmes » fut déclaré libre. Le Grand dictionnaire universel du XIXe siècle précise néanmoins qu’elles durent se contenter « de la petite bourgeoisie ». En outre, afin de prévenir « une multitude de contraventions qui avaient lieu journellement », les coiffeurs se firent inscrire dans la corporation des barbiers. Le nombre fut fixé à 600.Cette querelle entre barbiers-perruquiers et coiffeurs parcourut néanmoins toute la seconde partie du siècle et connut bien des rebondissements. Au cours de ces années, la dimension artistique prétendument propre au métier de coiffeur fut souvent portée aux nues.

Lefèvre, maître coiffeur lui-même, auteur d’un Traité des principes et de l’art de la coiffure, publié en 1778, revendiqua la supériorité artistique du coiffeur sur le peintre et le sculpteur :

Malgré ces querelles qui prêtent parfois à sourire, l’art de coiffer semble avoir gagné en reconnaissance et au cours de ces années le coiffeur fut, semble-t-il, réellement considéré comme un « artiste ».

Certains coiffeurs chanceux pouvaient alors se targuer d’être à l’origine de modes capillaires très suivies, grâce à leur originalité et à la maitrise parfaite de leur discipline. De ce fait, certains firent partie du grand monde. Pensons à l’exemple de Léonard, coiffeur de la reine, qui inventa des chefs d’œuvres de coiffures d’apparat, toutes plus alambiquées les unes que les autres. Renommé même à l’étranger, notamment en Italie, il fut réellement considéré comme un grand artiste et à ce titre reçut nombre de privilèges.

Jean Sgard nous rappelle, dans son article « L'échelle des revenus », qu’au XVIIIe siècle un ouvrier gagne entre 100 et 300 livres par an, un ouvrier spécialisé ou qualifié dans les métiers de luxe entre 300 à 1 000 livres et un précepteur de famille princière entre 2 000 et 3 000 livres par an. C’est dire si le coiffeur de la Reine connut une ascension sociale éclatante !

Mode d’emploi d’un tapé

De 1775 à 1781 environ, l’ambition pour l’art des cheveux fut à son apogée, grâce à des coiffes d’une originalité sans égale. Toutes nécessitaient un temps de préparation considérable et un savoir-faire méticuleux.La coiffure des grandes dames se faisait par étapes. Les cheveux étaient tout d’abord démêlés ; le coiffeur en retirait les accessoires mis lors de la coiffure précédente : objets, fleurs fanées, parfois même de petites bouteilles qui contenaient de l’eau. La chevelure était ensuite mise en papillote pour être frisée, passée au fer chaud, brossée, lissée et poudrée. L’art de la coiffure montait encore d’un cran lors de l’étape de l’ornementation. De luxueuses étoffes - mousseline, gaze d’Italie brodées en blanc, en argent ou en or, dentelle de Valenciennes - ornaient pour finir les cheveux montés à la verticale.

Précisons qu’un tapé fait dans les règles de l’art pouvait tenir jusqu’à 8 jours, à condition de prendre certaines précautions lors du sommeil. Beaucoup de dames dormaient alors la nuit dans des fauteuils.

Ce travail était généralement récompensé par l’effet produit. Certaines coiffures de l’époque furent en effet réellement grandioses. Citons par exemple la coiffure à la mappemonde qui consistait à figurer sur un immense tapé toutes les parties du monde.

La plus impressionnante est cependant la coiffure dite à la Belle-Poule, qui a notre préférence. Ayant comme origine une victoire marine française, elle connut un grand succès et eut plusieurs versions, comme en témoignent les estampes et dessins suivants.

Non seulement la coiffure devint un savoir-faire technique reconnu mais elle gagna également en symbolique, en étant le reflet des soubresauts historiques nombreux qui s’enchainèrent à partir de 1789. Les convictions républicaines s’affichèrent grâce aux coiffures à la Bastille et à la Nation. En 1791, la reine elle-même fixa dans sa chevelure la cocarde tricolore. Les cheveux des guillotinés furent également achetés pour servir de perruque patriotique.

Les métiers de la coiffure, au siècle suivant, jouirent d’un respect durable, surtout auprès de la société aristocratique et bourgeoise. La littérature professionnelle, par le biais de guides, manuels et traités, ne cessa de s’affirmer. Le Grand dictionnaire universel du XIXe affirme en effet que « de tout temps les coiffeurs ont été une classe lettrée et nombre d’entre eux ont laissé des traités sur leur art ». Citons en effet L'enciclopédie perruquiere. Ouvrage curieux à l'usage de toutes sortes de têtes, enrichi de figures en taille-douce, de M Beaumont, puis sous la Restauration les deux volumes de la Méthode de coiffure de Croizat, traité technique de la coiffure dont l’incipit commence par ces mots : « De tous les arts, le nôtre est, selon moi, le plus difficile. » Villaret écrivit de son côté en 1828 L'art de se coiffer soi-même enseigné aux dames.

A lire également : Deux coiffeurs à la Cour de France au XVIIIe siècle