Une aventure collective indépendante

En 1874, cela fait déjà une dizaine d’année que les peintres de la « nouvelle école », du groupe des Batignolles autour de Manet, adeptes de la peinture en plein air sur le motif, des thèmes de la vie moderne, d’une touche libre et de tons clairs, explorent la possibilité de se constituer en société anonyme afin d’organiser eux-mêmes leurs expositions.

Ce projet, ajourné du fait de la guerre de 1870 et de la Commune - certains s’engagent, Bazille meurt au combat, d’autres s’exilent - aboutit enfin en 1874, année par ailleurs de difficultés financières pour le marchand Paul Durand-Ruel, unique soutien de ces artistes.

Lassés des refus fréquents du jury du Salon, qui défend une peinture académique au rendu fini, ils souhaitent créer une voie alternative pour pouvoir rencontrer un large public, vendre et faire carrière.

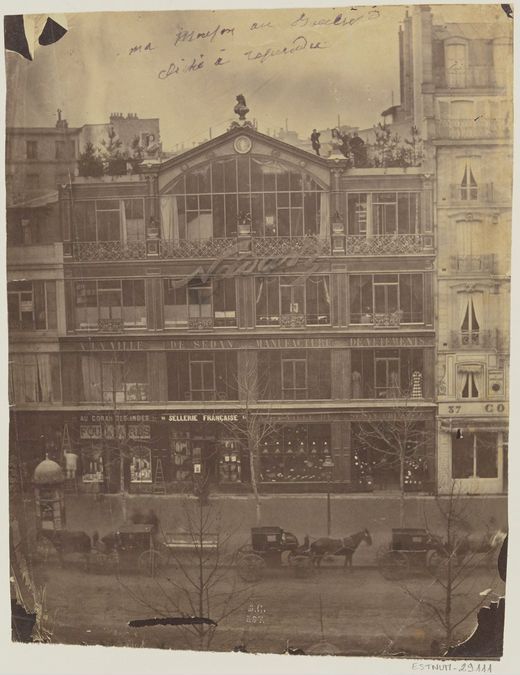

La société choisit d’organiser cette exposition du 15 avril au 15 mai, avant l’ouverture, le 1er mai, du Salon officiel au Palais de l’Industrie (ou Palais des Champs-Elysées), afin de marquer son opposition à celui-ci et de ne pas apparaître comme une exposition de refusés. (catalogue du Salon officiel de 1874).

Il s’agit ainsi d’une « exposition libre » comme le souligne avec dérision l’article paru

dans La Patrie du 21 avril 1874. Voici le catalogue de la première exposition de cette société nouvellement créée :

Ce catalogue est dépouillé dans la Base Salons. Pour chaque œuvre, la localisation actuelle, si elle est connue est indiquée et une reproduction est jointe.

Les critiques sont quasiment unanimes à saluer et encourager cette initiative d’exposition indépendante… :

L’exposition du boulevard des Capucines / Ernest d’Hervilly.

Le Rappel.

17 avril et

20 avril 1874,

… et aussi Eugène Montrosier dans La Chronique illustrée du 25 avril 1874, Emile Cardon dans La Presse du 28 avril et du 29 avril, Edouard Drumont dans Le Petit Journal du 19 avril, Philippe Burty dans La République française du 25 avril, Fernand de Gantès dans La Semaine parisienne du 26 mars et du 23 avril, C. De Malte (Villiers de l'Isle-Adam ?) dans Paris à l’eau-forte, Emile Zola dans Le Sémaphore de Marseille du 28 avril...

Pierre Véron quant à lui, dans le Journal amusant du 25 avril, émet des réserves et se méfie des « dissidents trop nombreux » et leurs « petits temples privés dans tous les coins ».

Les artistes de « l’école de l’impression »

Ce sont donc des artistes déjà arrivés à maturité artistique - en liens, leurs visages vers 1874 - qui se lancent dans cette aventure collective, comme une dernière tentative pour atteindre un plus large public et la reconnaissance : Renoir, Morisot et Guillaumin ont 33 ans, Monet 34 ans, Sisley et Cézanne 35 ans, Degas 40 ans et Pissarro 44 ans.

Impression, vous avez dit impression

De nombreux critiques, journalistes et écrivains, qu’ils apprécient ou non la peinture exposée, reprennent dans leurs articles ce mot d’« impression » que Monet a choisi pour titre de sa toile présentée la plus novatrice : Impression, soleil levant.

Catulle Mendès (sous le nom de Jean Prouvaire) dans Le Rappel du 20 avril 1874…:

Armand Silvestre dans la Chronique des beaux-arts, L'Opinion nationale du 22 avril 1874, à propos de la peinture de Monet, Sisley et Pissarro, oppose « impression » et « expression » …mais c’est le très conservateur Louis Leroy qui emploie, le premier, le terme « impressionniste » dans son article dans Le Charivari du 25 avril 1874, où le mot « impression » revient comme un leitmotiv dépréciatif… :

à propos de Gelée blanche de Pissarro, du Verger de Sisley…

Ce sont donc, les critiques d’art, dans la presse, en utilisant l’expression « Exposition des impressionnistes », qui donneront son nom au mouvement.

Jules Antoine Castagnary, fervent défenseur de ces artistes, reprend le terme de Louis Leroy et l’adopte dans un sens positif, dans son

article du 29 avril dans Le Siècle.

Une exposition hétérogène

Cette exposition est cependant très hétérogène. Elle réunit des artistes de générations, esthétiques, opinions politiques diverses, des médiums divers, eaux-fortes (Bracquemond), sculptures (Ottin), émaux (Meyer), des artistes fréquemment refusés au Salon et des habitués de celui-ci : Lépine, De Nittis, Bracquemond…

Ernest Chesneau dans Paris : ancienne Gazette des étrangers du 7 mai, regrette fortement ce mélange :

… tout comme Marc de Montifaud dans L’Artiste, Armand Silvestre dans L’Opinion nationale du 22 avril.

Cette question de réserver, ou non, l’exposition à des toiles à l’identité esthétique proche, opposera Monet (favorable) et Degas (opposé) jusqu’à l’organisation de la septième exposition impressionniste.

" Bonne chance aux jeunes ! "

C’est ce que souhaite Emile Zola dans Le Sémaphore de Marseille du 18 avril.

La presse adresse de nombreux encouragements à cette première exposition qui n’y eut pas que des détracteurs :

Philipe Burty salue "un jeune bataillon qui fera sa trouée" et Eugène de Montrosier s'interroge sur l'avenir : "Qui oserait parier que, boulevard des Italiens, 35, il n'y a pas, à cette heure, des talents en ébullition à qui vingt ans de travail, de luttes, de déceptions, pourront donner du génie ?"

Si la société coopérative est déclarée en faillite fin 1874 et que les ventes ont été faibles, l’exposition a attiré 3500 visiteurs et l’aventure impressionniste se poursuivra, jalonnée de huit expositions (la dernière en 1886) jusqu’à la reconnaissance.

Pour aller plus loin