La présidence américaine de Thomas Woodrow Wilson (1913 – 1921)

Les États-Unis en proie à une pandémie et à la question raciale… N’était-ce pas déjà le cas, il y a cent ans ? A l’approche de l’élection présidentielle américaine, qui a fait l'objet d'un débat à la BnF, le 10 octobre 2020, dans le cadre des « Rendez-vous du politique », revenons sur les années de présidence de Thomas Woodrow Wilson (1913-1921). Des années denses marquées aussi par des réformes de politique intérieure ambitieuses et, bien sûr, la participation américaine à la Première guerre mondiale et aux négociations de paix.

1912 : L’élection du 28e président des États-Unis

Ce 5 novembre 1912, Thomas Woodrow Wilson, représentant du parti démocrate, sort victorieux d’une triangulaire l’opposant à deux candidats issus du camp républicain : Theodore Roosevelt, 26e président (1901-1909), qui s’était maintenu dans la course en dépit d’un échec à la primaire républicaine, en fondant son propre parti, et le président sortant, William Howard Taft.

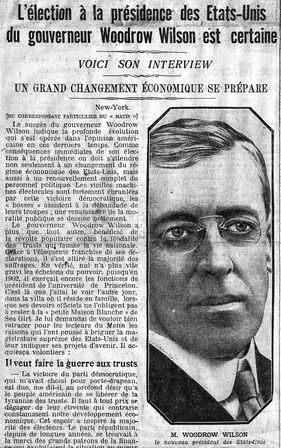

La population française découvre, dans la presse enthousiaste, Excelsior ou L’Aurore par exemple, cet intellectuel, auteur d’ouvrages appréciés, qui, après une carrière universitaire, s’est lancé dans la vie politique, et a été gouverneur du New-Jersey. L'Action française, « organe du nationalisme intégral », se réjouit, quant à elle, de l’arrivée d’ « un sudiste à la Maison-Blanche »…

François de Tessan, grand reporter avant d’entrer en politique, interviewant T. W. Wilson, annonce : « Un grand changement économique se prépare ».

Un premier mandat essentiellement consacré à des réformes de politique intérieure (1913 – 1917)

Le changement annoncé passait par l’application du programme « Nouvelle liberté », en faveur de la classe moyenne et de la libre entreprise, sur lequel avait été élu T. W. Wilson. Conformément à celui-ci, il mène, avec son cabinet, une politique réformiste ambitieuse : abaissement des droits de douane, loi instituant des banques de réserve fédérale, à l’origine du système bancaire actuel, loi contre les trusts, législation améliorant la protection des travailleurs. Sont promulgués les XVIe et XVIIe amendements de la Constitution, prévoyant respectivement l’établissement de l’impôt sur le revenu et l’élection des sénateurs au suffrage universel direct. Est également adoptée par le Congrès, le 5 février 1917, mais avec le veto du président, la loi réglementant (de manière restrictive) l’immigration et la résidence des étrangers aux États-Unis.

T. W. Wilson, La Nouvelle liberté, Paris, Editions du temps présent, 1913

Wilson agit tout de même aussi hors des frontières américaines. C’est sous sa présidence, et même sous son impulsion que, le 10 octobre 1913, le canal de Panama est achevé par les États-Unis, au grand dam des Français.

Pacifiste, il ordonne néanmoins des interventions militaires à Haïti, à Saint-Domingue, dont la situation à l’entrée justement du canal de Panama est stratégique, et surtout au Mexique, pour protéger les intérêts américains, et prévenir des tentatives allemandes d’influencer ces territoires. Il pouvait se prévaloir de la doctrine de Monroe, selon laquelle, depuis 1823, les puissances européennes ne devaient pas s’immiscer dans les affaires du continent américain, et, en contrepartie, les États-Unis n'intervenaient pas dans celles du vieux continent.

Un second mandat marqué par l’entrée en guerre des États-Unis et par une participation prépondérante aux négociations de paix (1917-1921)

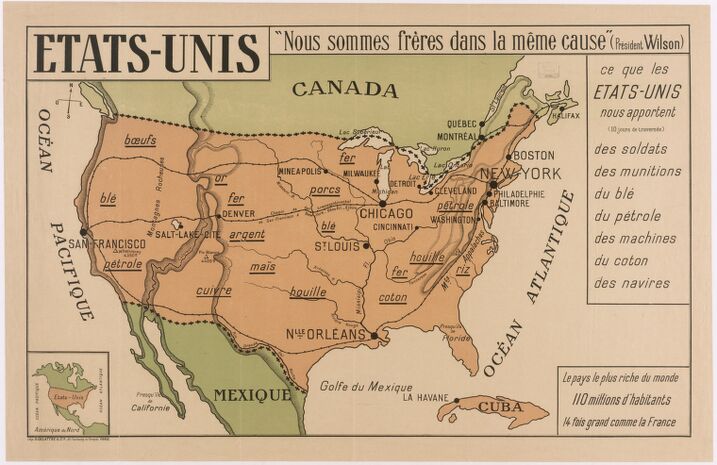

C’est en vertu de cette doctrine de Monroe que les États-Unis déclarent leur neutralité lorsque se déclenche la guerre entre les puissances européennes. La non-intervention américaine dans la Grande guerre était une des promesses de campagne du président sortant réélu de justesse en 1916. Pourtant, la « guerre sous-marine à outrance » menée par les Allemands, entravant la liberté des mers, et la révélation d’une alliance contre les États-Unis, proposée par le ministre allemand des affaires étrangères aux Mexicains, le conduisent à s’adresser au congrès le 2 avril 1917, et font basculer les Américains dans la guerre. Les États-Unis n’y étaient pas préparés et sont contraints à un effort à la fois militaire, maritime, économique et financier. Leur entrée en guerre a d’abord contribué à rehausser le moral des troupes de l'Entente, avant de leur apporter, à partir de l'été 1918, une supériorité numérique qui leur a assuré la victoire.

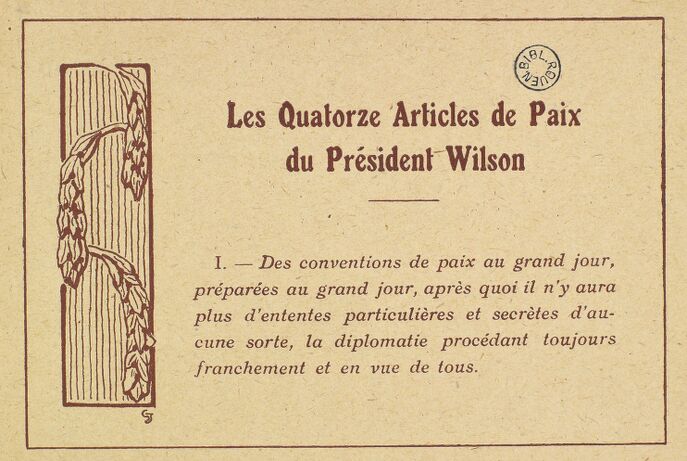

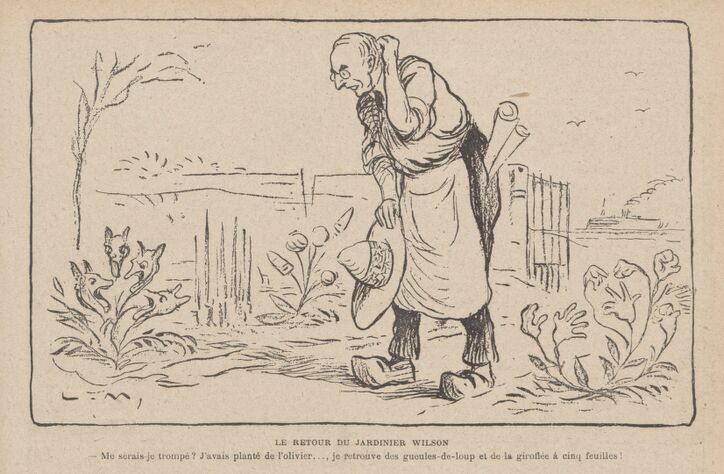

Wilson prend en main les négociations de paix, sur la base des fameux quatorze points définis devant le Congrès dès janvier 1918. Après l’Armistice, à la mi-décembre 1918, le président américain reçoit, en visite à Paris, l’hommage des Français reconnaissants. A la conférence de la paix de 1919, qui n’avait rien moins comme objectif que « d’assurer désormais la paix entre les hommes », il parvient en partie à imposer son programme, en s’opposant aux revendications territoriales de la France sur la Sarre, et de l’Italie sur Fiume, et en obtenant la création de la Société des Nations. En 1919, le prix Nobel de la Paix lui est attribué, pour son rôle crucial dans cette création.

En politique intérieure, les lois sur l’espionnage et sur la sédition, adoptées par le Congrès en 1917 et 1918, limitent la liberté d'expression pendant la guerre. Le XVIIIe amendement, entré en vigueur le 16 janvier 1920, instaure la prohibition, tandis que le XIXe, adopté par le Congrès le 19 mai 1919, accorde le droit de vote aux femmes.

Les États-Unis en première ligne face à la pandémie de grippe espagnole

L’épidémie de grippe espagnole qui touche le monde en 1918 et 1919 est la plus importante des pandémies mondiales. Le virus apparaît en mars 1918 aux États-Unis, avant de gagner l’Europe et de s’y diffuser, via les convois de soldats venus prendre part aux hostilités. Il aurait fait plus de 600.000 victimes aux États-Unis, et cinquante millions dans le monde. Au regard de ces chiffres, la presse en fait assez peu état. On suit tout de même la progression de l’épidémie au fil des numéros de The Chicago tribune and the Daily news.

Le président Wilson lui-même est frappé par la grippe au mois d’avril 1919, pendant les négociations de paix. Selon The Chicago tribune and the Daily news, New York, il aurait eu une légère attaque d’influenza, dans la nuit des 3 au 4 avril, accompagnée de fièvre. Les numéros suivants du quotidien transmettent des nouvelles rassurantes du chef d’État. Son médecin lui conseille de « garder le lit ». Il ne peut donc assister à la « réunion des quatre », et doit se faire représenter par son proche conseiller, le Colonel House. Qu’à cela ne tienne, les réunions ont alors lieu, non au ministère de la Guerre, mais à « Paris White House », à proximité des appartements du président américain, qui peut être consulté sur les questions importantes. Dans le numéro du 7 avril, le bulletin médical est encourageant : Wilson se porte mieux, a pu s’asseoir et s’entretenir avec ses conseillers. Son retour à la table des négociations est même envisagé dès le 7 avril. L’état de santé du président sans doute plus critique que ces nouvelles ne le laissaient paraître, minimisé de crainte d’une remise en question de sa place au sein des négociations de paix, n’a peut-être pas été sans conséquences sur leur poursuite en affaiblissant durablement Wilson, selon des études postérieures.

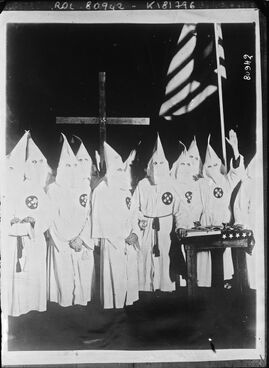

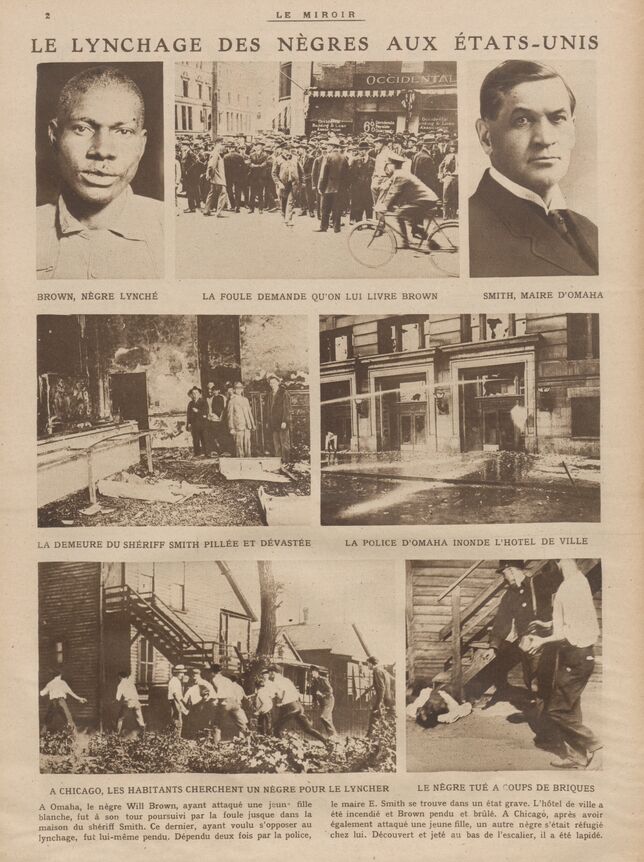

La face sombre de la présidence Wilson : lois ségrégationnistes « Jim Crow », renaissance du Ku Klux Klan, violence à l’égard des Afro-Américains, anticommunisme

Après la guerre de Sécession, les XIIIe (1865), XIVe (1868) et XVe (1870) amendements de la Constitution abolissaient l’esclavage, protégeaient le droit des anciens esclaves, en garantissant la citoyenneté à toute personne née aux États-Unis, et en interdisant aux États d’édicter des lois restreignant les privilèges liés à la citoyenneté, y compris le droit de vote, ou de refuser à un de leurs administrés l’égale protection des lois. Pourtant, toute une série de règlements nationaux et locaux, désignés sous l’expression de « lois « Jim Crow » », sont pris dans les États du Sud surtout, à partir de la fin du XIXe siècle et jusqu’au milieu du siècle suivant, pour mettre en place un système ségrégationniste. Des « colored districts » se constituent aussi dans les villes industrielles du Nord, qui connaissent une augmentation de la population noire, au début du XXe siècle. Or, le président Wilson et son cabinet à majorité sudiste sont favorables à ce type de législation et installent la ségrégation au sein de l’administration gouvernementale.

Barry John, The great influenza : the epic story of the deadliest plague in history, New York, Viking books, 2004

Bouchard Carl, Mon cher président : quand les Français écrivaient à Woodrow Wilson, 1918-1919, Ceyzérieu, Champ vallon, DL 2015

Cooper John Milton Jr. (ed.), Knock Thomas J. (ed.), Jefferson, Lincoln, and Wilson : the American dilemma of race and democracy, Charlottesville, University of Virginia Press, 2010

Delahaye Claire, Wilson contre les femmes : conquérir le droit de vote, perspectives nationales et internationales, Paris, Presses Sorbonne nouvelle, DL 2011

Zorgbibe, Charles, Wilson : un croisé à la Maison-Blanche, Paris, Presses de Sciences po, 1998

Captation vidéo des Rendez-vous du politique du 20 octobre 2020 sur les élections américaines