La révolution esthétique du Romantisme qui s’abat sur la France, dans les premières années du XIXe siècle, après l’Angleterre et l’Allemagne, n’épargne pas la danse. Marqué par la lecture passionnée de Shakespeare, Walter Scott, Lord Byron, Goethe ou encore Schiller, ce souffle nouveau « chargé de lyrisme poétique, d’exotisme dans le temps comme dans l’espace, de féerie immatérielle et de sensualité ardente » va même trouver dans le ballet de parfaites incarnations : les danseuses.

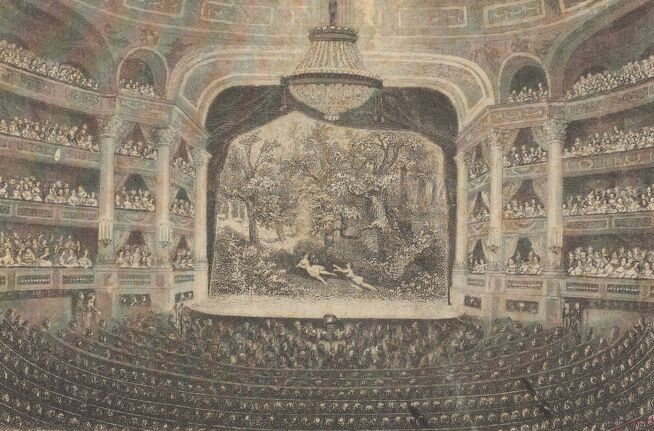

Délaissant les sujets mythologiques, le ballet va profiter du goût romantique pour le surnaturel. Théophile Gautier constate ainsi que « l’Opéra va être désormais livré aux gnomes, aux ondins, aux salamandres, aux elfes, aux nixes, aux willis, aux péris et à tout ce peuple étrange et mystérieux qui se prête si merveilleusement aux fantaisies des maîtres de ballet. » Le ballet romantique, dont

La Sylphide (1832) ou

Giselle (1841) sont toujours des modèles, oppose ainsi deux mondes : l’un réaliste et prosaïque, où se déploient notamment des scènes de danses de caractère ; et l’autre fantastique et mystérieux, dans un décor où la nature est souveraine.

Nature sauvage. Esquisse de décor de Pierre-Luc Charles Cicéri (1782-1868). Aquarelle, première moitié du XIXe siècle

Forêt ombreuse. Esquisse de décor de Pierre-Luc Charles Cicéri (1782-1868). Aquarelle, première moitié du XIXe siècle

Pierre-Luc Charles Cicéri est un des peintres majeurs des décors de l’Opéra de la première moitié du XIXe siècle. Entre 1822 et 1831, se trouvant seul à la tête de l’atelier de décors du théâtre, il en signe même tous les décors.

Cette nouvelle esthétique profite également des avancées dans la conception des costumes. L’allègement des costumes, initié au XVIIIe siècle par des artistes comme Boquet, qui débarrasse le danseur des lourds paniers et tonnelets, se poursuit, et la danseuse arbore désormais un tutu, jupon de mousseline imaginé par Eugène Lami, qui accentue son immatérialité. Cette liberté retrouvée dans le geste permet à son tour une évolution des techniques de la danse et la découverte de l’ampleur des mouvements : les danseurs vont pouvoir bondir, toujours plus haut et vaincre la pesanteur devient leur défi. Cette ambition est d’autant mieux relevée par les femmes que se développe la technique des pointes, qui restera leur apanage : bientôt « la danseuse se contentera d’effleurer le sol d’un orteil dédaigneux ». Pour voler plus haut encore, elle est portée par le danseur, quand elle n’est pas accrochée à des fils d’acier qui la projette dans les airs.

La Sylphide volant.

La Sylphide, Académie royale de musique, salle le Peletier, 1832. Chorégraphie de Philippe Taglioni

Giselle volant.

Giselle, Académie royale de musique, salle Le Peletier, 1841. Ballet de Jean Coralli et Jules Perrot

Plusieurs de celles que l’on n’appellera « ballerines » qu’à partir de la seconde moitié du siècle resteront des artistes de légende créant les rôles qui deviendront des classiques et décrivant d’intéressants parcours de vie de femmes du XIXe siècle.

Marie Taglioni (1804-1884)

Marie Taglioni. Lithographie de Jean Gigoux (entre 1827 et 1837)

Fille du danseur et chorégraphe Philippe Tagiolini, Marie travaille sa technique avec son père qui révèle l’ampleur de ses capacités. Engagée en 1827 à l’Opéra de Paris, elle se produit initialement dans les intermèdes de ballets qui agrémentent les œuvres lyriques : elle est notamment une des religieuses revenantes, sortant de leur tombeau, à l’acte 3 de Robert le Diable de Meyerbeer, dans la scène dite « la résurrection des nonnes ». Avec ses danseuses toutes vêtues de blanc et son atmosphère fantastique, cette œuvre marque la naissance du ballet romantique.

Robert le Diable, le cloître. Esquisse de décor de Pierre-Luc-Charles Cicéri (1831)

Robert le Diable, la résurrection des nonnes. Pierre-Luc-Charles Cicéri (1831)

Mais c’est en incarnant La Sylphide en 1832 qu’elle s’impose. Après la sensuelle abbesse Hélène du ballet des nonnes, Marie Taglioni incarne « l’aérienne sylphide qui, par jalousie amoureuse, fait oublier sa fiancée à un jeune Ecossais, James, et que celui-ci fait mourir en voulant la posséder ».

Marie Taglioni dans le rôle de la Sylphide. Lithographie, entre 1832 et 1845

Immense succès, La Sylphide pose les règles du genre : un amour impossible, une structure en deux actes (le premier pittoresque, le second sous forme de « ballet blanc »), la mise en avant de la danseuse, le recours au tutu et l’usage des pointes (technique que Marie est une des premières à maîtriser).

Fanny Elssler (1810-1884)

Fanny Elssler. Lithographie Henri Grevedon, 1835

Formée à Vienne, elle débute encore enfant dans sa ville natale puis est engagée à 15 ans au Teatro San Carlo de Naples. Elle se produit sur les scènes européennes de Berlin à Londres, en passant par Paris, où, en 1836, elle rencontre un formidable succès dans Le diable boiteux de Jean Coralli, succès qui la place en rivale de Marie Taglioni.

Fanny Elssler dans

Le Diable boiteux. Louis Maleuvre, 1836

Elle reste dans les mémoires comme celle qui a donné un nouvel élan aux danses de caractère, apportant une liberté de mouvement et une sensualité nouvelle. Succédant à l’idéal éthéré proposé par Marie Taglioni, elle frappe aussi par la qualité de ses talents de comédienne, son jeu théâtral n’ayant rien à envier à sa maîtrise de l’art de la danse.

Fanny Cerrito (1817-1909)

Fanny Cerrito. Lithographie Henry Emy, vers 1850

Formée à l’école du Teatro San Carlo de Naples, elle commence elle aussi à l’âge de 15 ans une brillante carrière qui la conduit à se produire sur les plus grandes scènes d’Europe. A Paris, elle connaît le succès et la gloire avec le danseur et chorégraphe Arthur Saint-Léon, auquel elle est mariée entre 1845 et 1851, avec des ballets comme La fille de Marbre (1847), Le violon du diable (1849), Stella (1850) ou encore Pâquerette (1851). Dotée d’une grande force physique, elle impressionne le public par sa vivacité, sa rapidité et la précision de sa technique des pointes.

Collaborant souvent à la chorégraphie des œuvres qu’elle interprète (comma La Vivandière, en 1844), elle est également l’auteur de plusieurs ballets, parmi lesquels Gemma dont elle écrit le livret avec Théophile Gautier.

Lucile Grahn (1819-1907)

Lucile Grahn. Lithographie Henri Grévedon, vers 1845

Formée à l’école du Ballet royal danois, Lucile Grahn est engagée dans la compagnie encore adolescente. Douée à la fois pour la danse et l’art dramatique, elle devient à muse du chorégraphe Auguste Burnonville qui monte pour elle, en 1836, La Sylphide à Copenhague. Deux ans après, elle débute sur la scène de l’Opéra de Paris dans Le carnaval de Venise et commence une importante carrière internationale. Elle quitte la carrière de danseuse en 1856, à l’âge de 37 ans, et deviendra maître de ballet de l’Opéra de Munich où, entre 1869 et 1875, elle règle la chorégraphie d’opéras de Wagner.

Carlotta Grisi (1819-1899)

Carlotta Grisi. Lithographie Alexandre Lacauchie, vers 1842

Formée à l’école de danse de la Scala de Milan, elle rencontre le danseur et chorégraphe Jules Perrot en 1834, à 15 ans, lors d’une tournée à Naples. Devenue son élève, partenaire à la scène comme à la ville, elle se produit avec lui à travers l’Europe sans réussir dans un premier temps à rencontrer le succès à Paris. En 1841,, toutefois, l’Opéra lui ouvre sa scène sur laquelle elle sera la première Giselle.

Carlotta Grisi dans le rôle de Giselle, 1841. Acte I

Carlotta Grisi dans le rôle de Giselle, 1841. Acte II

Muse de Théophile Gautier, elle crée la Péri en 1843 où elle impressionne les spectateurs lors de la scène du saut. Si elle danse les ballets des plus grands chorégraphes du temps, elle reste l’interprète favorite de Jules Perrot, même après leur séparation en 1842. Entre 1844 et 1853, elle crée ainsi notamment La Esmeralda, La Filleule des fées et Gazelda ou les Tziganes.

Au côté de Taglioni, Cerrito et Grahn, elle excelle dans Le Pas de quatre en 1845. Ce ballet en un acte chorégraphié par Jules Perrot réunit à Londres les quatre plus grandes danseuses du Romantisme. Pour la première fois, les danseuses n’incarnent pas un personnage, mais dansent en tant qu’elles-mêmes, divas de leur art. Il n’y aura que quatre représentations de ce spectacle d’exception.

Le Pas de quatre : Carlotta Grisi, Marie Taglioni, Fanny Cerrito, Lucile Grahn. Lithographie T. Maquire, 1845

Emma Livry (1842-1863)

Emma Livry. Lithographie Jacotin

Fille d’une danseuse de l’Opéra de Paris, elle est formée à l’école de danse où elle fait à 16 ans des débuts remarqués en reprenant

La Sylphide. Emue par son interprétation, Marie Taglioni, devenue professeure de la classe de perfectionnement de l’Opéra de Paris, sera son enseignante et réglera pour elle son unique œuvre chorégraphique,

Le Papillon.

Emma Livry dans

Le Papillon. Maquette de costume d'Alfred Albert, 1860

Le Papillon. Transcription de la musique de Jacques Offenbach par Isaac Strauss. Illustration en couverture de la partition, éd. Heugel, 1861

Le ballet rencontre un formidable succès. La vie et la carrière de la danseuse seront malheureusement tragiquement écourtées : son tutu prendra feu lors d’une répétition de

La Muette de Portici en 1862. Elle meurt peu après des suites de ses blessures, à l’âge de 21 ans.

Accident arrivé à Emma Livry lors de la répétition de La Muette de Portici. E. Roevens, 1862

Maria Petipa (1857-1930)

Maria Petipa (photographie Atelier Nadar)

Comme Marie Taglioni, Maria Petipa est issue d’une grande famille de danseurs, chorégraphes et maitres de ballet. Fille de Marius Petipa, elle étudie avec lui et débute dans l’un des ballets de son père, Le Dahlia bleu.

Connue pour sa beauté, elle excelle notamment dans les danses de caractère, elle interprète de nombreux rôles dans les spectacles montés par son père, comme La Bayadère ou La Belle au bois dormant. Elle se produit sur la scène du Théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg jusqu’en 1907.

Au même moment, se prépare une nouvelle révolution chorégraphique : celle des Ballets russes conduite par Diaghilev.